horace

-

A côté

-

Archiloque de Paros

-

Eclatage

C’est parti à la fois dans toutes les directions. Un vrai feu d’artifice.

La seule chose qui ralentisse l’écriture, c’est à tel moment le besoin de la citation exacte.

Huit cent pages serrées, un paragraphe de cinq à dix lignes à trouver.

Et si je la retrouve, ressemblera-t-elle au souvenir que j’en ai ? Se pliera-t-elle à mon exigence, à ce que je me souviens qu’elle dit ? (Non, évidemment. Et il me faudra laisser tomber de la citer. Peut-on être honnête et cohérent ? Oui, en laissant des blancs, et en les montrant.)

Pour l’heure, je ne remets pas la main sur ce foutu bouquin.

Pourquoi est-ce qu’à propos d’une note sur les costumes de théâtre, je me retrouve à feuilleter dans le désordre le plus complet La Théorie de la Constitution de Carl Schmitt ? Ainsi que La Chanson de Roland ? D’autres bouquins encore. Péguy – grand défenseur dans ses « essais » du théâtre classique (surtout Corneille) et qui n’écrit de théâtre que « médiéval », mystère et tapisseries. Comme si l’essai lui servait de béquille à remonter plus loin en arrière.

Tous livres qui ne me sont aucunement des points d’appui théoriques, d’ailleurs, mais des sources d’inspiration… Je divague. Et tente une nouvelle fois de botter le cul à cette ordurerie de théâtre des idées, qui nous a mené dans cette peu reluisante impasse.

D’un strict point de vue littéraire, le surréalisme s’est raccroché à la théorie freudienne des rêves par opportunisme ; il n’a fait en réalité que développer ce qu’exclut Horace dès les premières lignes de sa Poétique – tanquam aegri somnia [1]. D’où, sans doute, sa condamnation du théâtre, et, par extension, du roman. A l’autre bout de la chaîne, Beckett et les 25 ou 35 secondes que durent Breath. Rideau, détritus de poubelles sur le plateau, jeux de lumières, vagissement de nouveau-né, deux fois, rideau. Rêves de malades devenus réalité. Plutôt deux fois qu’une. La représentation à son tour est devenue malade de la réalité. Elles sont en guerre, malades chacune l’une de l’autre, montent aux extrêmes. Jusqu’à quoi ?

Depuis Beckett, qui est reparti d’avant, ou l’a tenté sérieusement, sinon Novarina ? Pour quelle nouvelle impasse, très directe ? (Je parle du théâtre. L’impasse – énorme – du roman a nom Finnegans Wake, mais elle n’est pas encore arrivée jusqu’à nous. Tout encore aujourd’hui s’écrit d’avant. Du coup, parlons d’Ulysse. Génial, ce Joyce, hein.)

Questions. Nous n’arrivons plus à nous représenter.

L’homme est devenu générique. Abstrait.

Il faudrait repartir de très loin en arrière.

Le Moyen Âge est l’obscurité. Non pas réellement : c’est, malgré (ou avec) ses horreurs, une très haute civilisation. Je ne parle pas du médiéval, mais du moyennageux. Le Moyen Äge est notre obscurantisme d’aujourd’hui ; c’est même l’idée que nous avons du passé. Notre zone d’ombre. Qui s’étend. Jérusalem, Athènes, Rome sont en train d’entrer au moyennageux. On ne les étudie plus. L’ombre s’étend. Et puis la Renaissance aussi. Et le dix-septième siècle aussi, avec sa grande rafale de prosateurs et de poètes à alexandrins. Bref, conclut le surimbécile Onfray, « l’histoire de France commence en 1789 » – je cite de mémoire, pour le coup ça ne vaut pas deux secondes de recherche sur google. CQFD. Le reste ? Moyennageux. Pourquoi 1789 ? Pourquoi pas 1968 ? Maintenant que l’on supprime l’histoire des lycées, et qu’on y introduit l’économie pour tous.

Il faudrait s’enter là, en plein Moyen Âge. En plein Christ. En pleine Bible au présent.

(Qui n’en veut ?)

Ma question. Pourquoi est-ce que tout est venu s’agréger autour de cette question de costumes, que je m’en allais initialement traiter par-dessus la jambe ? Torcher une demi-page en une demi-heure. C’est en train de devenir un texte assez long.

Pourquoi ces saloperies de costumes, que j’ai toujours très hâtivement évacués comme subalternes ou décoratifs – pathologie masculine de base ? –, m’ont-ils sauté à la gueule comme le point civilisationnel à partir duquel penser la représentation de l’homme (en gros) ?

Bref, depuis la feuille de vigne jusqu’à la burqa, la question du vêtement.

Et c’est parti dans tous les sens.

Merde.

Et tant mieux. Tout commence de s’ordonner autour de ce point-là. Etrange.

Je peux partir dans toutes les dimensions. Je me récapitule en éclatant.

[1] Les tout premiers vers, traduits en prose, de l’Art poétique : « Supposez qu’un peintre ait l’idée d’ajuster à une tête d’homme un coup de cheval et de recouvrir ensuite de plumes multicolores le reste du corps, composé d’éléments hétérogènes ; si bien qu’un buste de femme se terminerait en une laide queue de poisson. A ce spectacle, pourriez-vous, mes amis, ne pas éclater de rire ? » Nous ne rions plus, mais prenons au sérieux le délire. C’est peut-être un choix d’époque, mais l’inversion est conséquente.

-

Reportage sur moi

Tenir ce blog prend du temps ; il me contraint, ne me laisse pas écrire la moitié de ce que je voudrais – ni pour lui ni ailleurs.

Notes de travail, billets d’humeur – afin que l’humeur, justement, ne vienne pas grever ce que j’écris par ailleurs.

Je l’ai dit, c’est une poubelle – une corbeille à papier. La connerie, ce n’est pas de jeter ses papiers inutiles à la corbeille, c’est d’en écrire une grande part à cette fin.

J’avais même avoué, je ne sais plus où, tenir ce blog pour m’empêcher d’écrire… J’écris presque chaque jour, suis lu chaque jour. Bien. Je peux donc me consacrer à autre chose, d’autres textes, qui ne paraissent pas ici. Ne paressent pas ici.

Ce blog est une manière, j’espère toutefois assez personnelle (mais qu’est-ce que ça peut foutre ?), de sacrifier au journalisme, c’est-à-dire à la saloperie ; de sacrifier aux actualités, qu’elles me soient propres ou mondaines. Donc, il faut alimenter le blog. Nourrir l’oubli. C’est comme ça. Il fait partie, lui aussi, comme aurait dit Bernanos, je cite de mémoire, de cette « conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure » (comme quoi l’universel a été complètement retourné). Il appartient au monde moderne, en somme – cette goule reine.

Et moi aussi.

Ecrire lentement, dans le cours des ans, c’est déjà s’opposer au journalisme, à « l’universel reportage ». La livraison, comme on voit souvent, d’un roman par an, ou d’un essai, c’est encore du journalisme ; à échelle éditoriale – lourdeur ancienne.

Le conseil du vieil Horace à l’aîné des Pisons (Art poétique), qui le suit ?

« Je vais plus loin : si un jour tu écris, soumets ton poème à l’oreille exercée d’un Mécius, à celle de ton père, à la mienne ; puis renferme neuf ans ton parchemin dans la cassette ; tu pourras le détruire, tant qu’il n’aura pas vu le jour ; mais le mot une fois parti ne revient plus. »

Neuf ans.

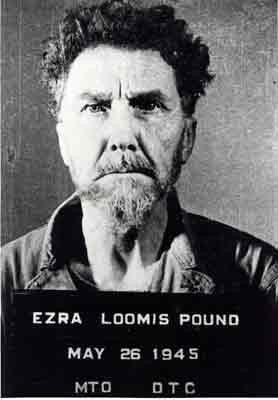

Et celui, lucidement désastreux pour les professeurs et universitaires de tous poils, de Pound, qui ne fait encore (peut-être) que redoubler celui d’Horace:

« Tant que vous n’avez pas vous-même effectué votre propre survol d’ensemble, et une inspection minutieuse des détails, il vous faudra éviter de prendre conseil :

1. D’hommes qui n’ont pas eux-mêmes produit d’œuvre intéressante (voir p.7).

2. D’hommes qui n’ont pas pris eux-mêmes le risque de publier les résultats de leur propre introspection et de leur propre survol, même s’ils s’y sont sérieusement appliqués. »

Autant dire que dans une époque comme la nôtre, un jeune homme qui aurait encore l’idée de prendre conseil, qui ne serait pas dégoûté par le seul mot de « maître » (à sa décharge, il faudrait donc examiner ceux qu’on lui a fait passer pour tels tout au long de sa prétendue éducation), n’aurait pas dix personnes à aller voir.

C’est dans l’A. B. C. de la lecture, un livre vert et moche acheté dix-neuf francs il y a quinze ans, et que j’ai lu plusieurs fois, à intervalles irréguliers.

Dans ce blog, par exemple, je ne parle pas d’un quart des livres que je lis ; et très peu de tous ceux que j’ai lus avant de tenir ce blog. Je suis toujours pressé. Trop pressé. Et j’ai l’idée qu’il faudrait développer, alors même que la plupart des livres que je lis ne méritent pas cette perte de temps.

Cela vient qu’en s’attaquant à des ouvrages médiocres, l’honnêteté vous oblige à perdre beaucoup de temps. Alors qu’une ligne ou un sigle, SI pour Sans Intérêt, D pour débile, pourraient suffire.

Par exemple, je m’étais promis de ne pas parler de la dernière scribouillure prétentieuse à la mode, que j’avais lue à grande vitesse ; quand j’ai décidé de le faire quand même, j’ai dû relire le bouquin d’Haenel et j’ai passé quatre ou cinq heures à le moquer gentiment ; huit heures foutues en l’air, en somme. Et je ne parle pas de la tête que j’ai faite en découvrant telle merde atroce que je m’étais un peu à la légère engagé à critiquer ; et que j’ai finalement critiquée. Et tout ce dans quoi je me suis lancé tête baissée, mû par ma seule mauvaise humeur.

Même si je torche. J’écris vite. Sans relire vraiment. Comme ce billet-ci.

Les lecteurs de blog aussi sont très journaleux – pardon. Plus les articles sont longs, moins ils sont lus.

Inversement, ce qui me tient à cœur et qui demanderait à juste titre un grand temps de travail est toujours procrastiné.

Le journalisme est là. Et c’est d’autant plus maladif que ce n’est pas du tout mon job, que je ne suis pas payé pour faire ça ; que je ne peux même pas me dire : en perdant tout ce temps, au moins tu as gagné ta vie. Non. C’est un vice. Même pas celui d’être méchant avec des imbéciles – ce sont souvent, malgré, ou du fait de leurs prétentions, de pauvres gens, et souvent sympathiques, mêmes. C’est le vice de perdre son temps à des cochonneries. Déjà à les lire, ensuite à en parler.

Alors que donc, vous constatez chaque jour que personne ne lit plus les classiques et que, par exemple, vous n’avez toujours pas écrit une putain de ligne sur le plus grand et plus oublié des écrivains français – Corneille. Que personne ne veut ni ne doit plus rien savoir d’important afin de se trouver soi-même justifié d’écrire de foutues rinçures qui valent ce qu’elles valent, c’est-à-dire pas grand-chose…

Ce qui ne vous empêche pas de vous demander comme un con si vous n’allez pas faire une note sur le dernier essai de Marie Darrieussecq. Au moins celui-là est-il consacré à la littérature. TH (Travail Honnête).

Il y a quinze ans que j’écris du théâtre et que je ne cherche pas à le faire publier. Rien à foutre. J’ai dû envoyer deux ou trois textes, si. Pour l’avoir fait. Quand mon entourage professionnel me mettait la pression.

Ce n’était pas assez bon. C’était sans doute assez bon pour les maisons d’édition théâtrale. Puisqu’elles publient essentiellement de la merde. Mais je ne suis jamais content, moi. Je commence seulement à trouver deux ou trois qualités objectives à mon travail.

Les auteurs sont édités tout jeunes et se trouvent ainsi justifiés dans tout ce qui fait qu’ils sont vraiment très médiocres. Alors ils recommencent. Souvent, même, ils empirent. Il n’était pas parti de bien haut mais personne dans le théâtre n’a empiré autant que Phlippe Minyana. C’est un très bon exemple pour qui veut réussir, et un très bon contre-exemple pour qui veut écrire quelque chose qui se tienne un peu. En faisant un peu plus court, Olivier Py réussit seulement à être chiant moins longtemps, mais l’intérêt ne croît pas. Quant à des gens comme Joris Lacoste ou Gildas Milin, ils partent de tellement bas qu’on se demande comment ils vont bien pouvoir faire pour empirer, mais je ne doute pas qu’ils y parviennent. La moindre parole sensée, en revanche, risque de beaucoup décevoir, et peut-être même peut les griller tout à fait. Et puis, il y a les stars du moment, les Fabre et Castellucci qui boivent au même néant…

On ne devrait jamais faire plus long que ça sur les tocards.

Sur Novarina, en revanche, j’aimerais revenir plus longuement ; et puis aussi défendre Heiner Müller contre ses thuriféraires mêmes – voilà un poète plus que très desservi par ses admirateurs à la mode : châtré.

Il y a tout de même de bonnes surprises, parfois. En commençant une note, vous déviez. Et ne vous arrêtez plus. La chose prend une ampleur qui vous dépasse un peu. Vous y passez trois semaines. Tous les soirs après le boulot.

Voilà, vous avez un papier travaillé, violent, poussé. Un article, tourbillonnant autour de son objet. Treize pages serrées.

Aucune actualité. Personne n’en veut.

Tant mieux.

Le tant mieux est cynisme, au départ. Puis cesse de l’être.

Vous avez fait quelque chose qui ne tient pas dans les cases du journalisme.

Ça ne fera ni une billet de blog ni un bouquin.

C’est juste le format qu’il ne faut pas.

Ça fait quarante-cinq minutes que j’écris ce billet et je crois que ça suffit amplement. Je vais foutre ça dans la machine.

-

A. B. C.

La littérature n’existe pas dans le vide. Les écrivains, comme tels, ont une fonction sociale définie, exactement proportionnée à leur valeur EN TANT QU’ECRIVAINS. C’est là leur principale utilité. Tout le reste n’est que relatif, et temporaire, et ne peut être estimé que selon le point de vue de chacun.

Les partisans d’idées particulières donneront plus de valeur à des écrivains qui sont de leur avis qu’à des écrivains qui ne le sont pas. Ils attribuent – c’est très souvent le cas – plus de valeur à de mauvais écrivains qui sont de leur parti ou de leur religion qu’à de bons écrivains d’un autre parti ou d’une autre Eglise.

Mais il existe une base qu’on peut estimer exactement, indépendamment de toute question de point de vue.

Les bons écrivains sont ceux qui gardent au langage son efficacité, c’est-à-dire ceux qui en conservent sa précision et sa clarté. Il importe peu que le bon écrivain veuille être utile, ou que le mauvais écrivain veuille faire du tort aux gens.

Le langage est le principal moyen qu’ont les humains de communiquer. Si le système nerveux d’un animal ne transmet plus de sensations ou de stimuli, l’animal dépérit.

Si la littérature d’une nation décline, cette nation s’atrophie et périclite.

Votre législateur ne peut inventer des lois pour le bien du peuple, votre chef ne peut commander, votre peuple (s’ils ‘agit d’un pays démocratique) ne peut instruire ses « représentants » de ses besoins, que grâce au langage.

Le langage nébuleux des escrocs ne sert que les tentatives temporaires.

Une certaine somme de communication, dans de nouvelles spécialités, passe par une formulation mathématique, par les arts plastiques, par les diagrammes, par des formes purement musicales, mais personne ne propose de substituer ces formes à celles du discours ordinaire, personne ne pense même qu’il soit possible de suggérer une telle chose.

Ubicumque lingua romana,

ibi Roma.

La Grèce et Rome civilisés PAR LE LANGAGE. Le langage est dans les mains des écrivains, dans leur pouvoir.

« Insulter des peuples laids et sans langue »

mais ce langage ne sert pas seulement à enregistrer des hauts faits. Horace et Shakespeare peuvent bien proclamer sa vertu monumentale et mnémonique, cela n’en épuise pas le sujet.

Rome s’éleva avec la langue de César, d’Ovide et de Tacite. Elle déclina dans un ramassis de rhétorique, ce langage des diplomates « fait pour cacher la pensée », et ainsi de suite.

L’homme sensé ne peut rester assis tranquillement à ne rien faire quand son pays laisse mourir sa littérature, quand la bonne littérature ne rencontre que mépris, de même qu’un bon docteur ne peut avoir la conscience tranquille quand un enfant ignorant est en train de s’inoculer la tuberculose comme s’il s’agissait simplement de manger des tartes à la confiture.

Il est très difficile de faire comprendre aux gens cette indignation impersonnelle qui vous prend à l’idée du déclin de la littérature, de ce que cela implique et de ce que cela produit en fin de compte. Il est à peu près impossible d’exprimer, à quelque degré que ce soit, cette indignation, sans qu’aussitôt l’on vous traite d’ « aigri » ou de quelque autre chose du même genre.

Néanmoins « l’homme d’Etat ne peut gouverner, le savant ne peut communiquer ses découvertes, les hommes ne peuvent se mettre d’accord sur ce qu’il convient de faire, sans le langage », et toutes leurs actions, toutes les conditions de leur vie sont affectées par les défauts ou les qualités de leur langue.

Un peuple qui croît dans l’habitude d’une mauvaise littérature est un peuple sur le point de lâcher prise sur son empire et sur lui-même. Et ce laisser-aller n’est en rien aussi simple et aussi scandaleux qu’une syntaxe abrupte et désordonnée.

Cela concerne la relation entre l’expression et le sens. Une syntaxe abrupte et désordonnée peut être, par moments, tout à fait honnête, et une sentence minutieusement construite peut n’être, par moments, qu’un minutieux camouflage.

Ezra Pound, A. B. C. de la lecture (1934), début du chapitre III, traduction de Denis Roche.