Il y a longtemps maintenant que j’entends de prétendus créateurs, interprètes incultes tombés en mégalomanie d’autant plus facilement que l’institution a fait de cette mégalomanie une de ses nécessités objectives, se plaindre que Samuel Beckett aie rendu impératives ses didascalies ; à lire ce très bref chef d’œuvre, dix petites pages, qu’est Catastrophe, on comprend à quel point son écriture même justifie – et elle seule, par-delà les arguties juridiques, le peut au fond – cette décision radicale qui doit demeurer incompréhensible à pléthore d’artistes illettrés ignorant l’être. Ceux mêmes d’entres ces créateurs en peau de lapin qui, tout en pestant contre je ne sais quel sectarisme, montent néanmoins les textes de Beckett ne résistent que très rarement, sauf pour les œuvres de taille standard comme En attendant Godot ou Oh les beaux jours, à l’idée de grouper plusieurs dramaticules afin de produire un spectacle d’une durée commercialement exploitable ; l’idée ne leur vient pas, peut-être, que chacun de ces dramaticules est en lui-même une œuvre, et que sa brièveté aussi ressortit d’une réelle volonté esthétique.

Dans Catastrophe, un metteur en scène (M), aidé de son assistante (A) et de Luc (L), l’éclairagiste, mettent en scène, et bien plus réellement statufient sur son piédouche, un comédien qui demeurera parfaitement muet nommé, peut-être pas sans ironie, le protagoniste (P).

A a préparé d’avance cette œuvre spectaculaire – tout se passe dans un théâtre, et le temps de la représentation, à sa fin près, correspond au temps de la répétition – à laquelle M vient, de sa parole tyrannique, mettre la dernière main. On apprend donc que P, tête baissée, a été placé sur un piédouche afin que le public puisse voir ses pieds, porte une robe de chambre noire pour faire tout noir, un chapeau pour qu’on ne voie pas sa face, est en pyjama sous sa robe, a les mains dans ses poches parce qu’il souffre d’une maladie (Dupuytren) qui les rend griffues. Mais M en toque et fourrure, fumant cigare, trouve que cela manque de nudité et veut les mains hors des poches, et lâches, fait ôter le chapeau et ordonne à A qu’on blanchira le sinciput, les mains, et les chairs qui apparaissent lorsque la robe aussi a été ôté et les jambes du pyjama relevées ; après quoi il ordonne à L de n’éclairer que la tête, laquelle doit impérativement demeurer baissée.

M. […] C’est beau.

Un temps.

A (timidement). Il ne pourrait pas… relever la tête… un instant… qu’on voie la face… rien qu’un instant ?

M (outré). Quelle idée ! Qu’est-ce qu’il faut entendre ! Relever la tête ! Quelle idée ! Où nous crois-tu donc ? En Patagonie ? Relever la tête ! Quelle idée ! (Un temps.) Bon. On la tient, notre catastrophe. Refaire et je me sauve.

On refait donc.

M dirige la chose – essentiellement de la lumière, P étant immobile.

La lumière vient sur P, se stabilise, puis le corps de P rentre dans l’ombre, sa tête baissée seule recevant encore la lumière.

Puis M conclue.

Formidable. Il va faire un malheur. J’entends ça d’ici.

Voilà, M a « fait » sa « catastrophe », celle-là qui « va faire un malheur », la pièce est finie. Du moins devrait l’être.

Voici en effet, juste après le « J’entends ça d’ici » de M, les didascalies finales de la pièce :

Un temps. Lointain tonnerre d’applaudissements. P relève la tête, fixe la salle. Les applaudissements faiblissent, s’arrêtent. Silence.

Un temps long.

La tête rentre lentement dans le noir.

Il y a donc catastrophe et catastrophe.

Il y a la catastrophe que met en scène le metteur en scène, celle qui fait de l’homme une statue, et puis la catastrophe venant ruiner la catastrophe, celle de l’homme statufié vivant qui, relevant la tête, fait taire les applaudissements.

Ces didascalies finales, dont le mépris ou le simple non-respect scrupuleux dénaturerait le sens complet de la pièce, expliquent presque à elles seules l’univers beckettien, celui-là même qui, dans les didascalies présentant les personnages notifie pour tous sauf pour Luc (le seul nommé aussi, mais toujours hors scène) : « Âge et physique indifférents ».

Ces didascalies finales sont très étranges. Elles semblent supposer un saut dans le temps. Un saut du temps, même, peut-être. Tout ce qui les précède, en effet, appartient d’un seul bloc au même temps de la répétition ; et voilà tout à coup que l’évocation par le metteur en scène de son succès à venir, du succès de sa catastrophe, c’est-à-dire aussi l’évocation du temps de la représentation, nous fait en quelque sorte faire un bond, trouant l’unité temporelle de la pièce : le tonnerre d’applaudissement est peut-être lointain, il est peut-être à venir, mais il est là aussi, et il amène avec lui la catastrophe imprévue de l’homme qui relève la tête et ce faisant, bousille la catastrophe prévue.

Il faut entendre aussi le terme catastrophe par-delà son sens courant, dans le sens que depuis longtemps lui donne la dramaturgie. La catastrophe, quelle que soit en effet son action, c’est tout bonnement ce qui clôt la pièce ; et rien ne dit que cette catastrophe-là doive être au sens courant une catastrophe. Cette catastrophe de l’homme archi-contraint et qui relève la tête est une manière très beckettienne de résurrection.

Quoi qu’il doive lui arriver ensuite, puisque de toute façon, sa « tête rentre lentement dans le noir » quand même…

Notons pour la petite histoire que Catastrophe, écrite en 1982, est une œuvre de commande ; elle d’ailleurs dédiée à un autre dramaturge, alors emprisonné, Vaclav Havel, et qui, à ma connaissance, est le dernier écrivain, et peut-être aussi le premier, à être devenu chef d’Etat – sans l’avoir vraiment cherché, au surplus. D’où, à n’en pas douter, le silence gêné qui entoure son œuvre…

La courte pièce de Beckett, si elle répond parfaitement à la commande d’une pièce en soutien à Havel (quoique je donnerais volontiers quelques roubles pour voir la tronche des commanditaires à réception du texte) la dépasse largement. Ce n’est pas seulement le communisme – même si les didascalies « Manteau de fourrure. Toque assortie » du Metteur en scène à cigare brechtien peuvent évoquer la Russie soviétisée d’une part, le comportement servile mais ambigu de l’Assistante la Tchécoslovaquie d’alors, etc… – mais toute forme de totalitarisme moderne, dont Beckett a parfaitement saisi le fonctionnement spectaculaire. Raison pour laquelle sa pièce est une mise en abyme à la fois colossale et fort simple, du moins jusqu’à ce saut « quantique » de la toute fin.

Beckett ne s’est absolument pas fendu, en somme, d’une pièce de circonstance. Il a vu notre monde, uniquement fait de représentations dégueulasses, niant l’homme, l’individu, lui ôtant toute liberté au nom de la liberté et pour finir l’exposant comme une chose aux applaudissements de personne d’autre que lui-même, et l’a doublé sur le théâtre.

C’est en somme par un effet de miroir avec notre monde que le théâtre de Beckett est aussi nécessairement contraignant ; et tous ceux qui ne veulent pas réellement voir et dire notre monde, et qui se trouvent aussi très ordinairement être ceux qui le servent, voudraient aujourd’hui débarrasser les représentations de Beckett d’un certain nombre de ses formidables contraintes, afin de nous présenter sur la scène un homme qui aurait l’air d’être libre.

Or, cet homme-là, fort satisfait de sa prostitution, on s’en doute bien, il n’y aura aucunement lieu de lui faire relever la tête. Il faut dire que les gens de théâtre, aujourd’hui – mais aussi, très honnêtement, à toutes les époques –, à la différence de Beckett, ne veulent pas du tout faire cesser les applaudissements.

Car l’homme qui relève la tête fait cesser les applaudissements.

N’importe quel artiste de la scène aujourd’hui veut faire lui-même ses propres petites images – exactement comme certains universitaires veulent faire dire à des écrivains ce qu’ils n’ont jamais dit ; il se rêve, ou plutôt se délire plus intelligent, mieux avisé, et qui sait ? plus moderne, que Beckett. Faut que ça bouge, mec. Mais Beckett, on ne le note pas assez, ne fait pas d’abord des images : il les écrit ; il les fixe ; il les arrête. Et ce faisant, il leur donne une très grande puissance. Au point que le geste de cet homme silencieux de relever la tête devient énorme, beaucoup plus important, justement, que toutes les gesticulations, que toutes les pauvres paroles du metteur en scène. Bien sûr qu’il rentrera dans le noir, lui aussi, après, mais il aura du moins fait cela : relever la tête ; et cela aura au moins fait un instant cesser les applaudissements. Il se sera passé quelque chose. Un événement. Une catastrophe.

Dans ces dix petites pages, Beckett est allé très loin dans le théâtre dans le théâtre, plus loin peut-être que l’on était jamais allé. On y voit le Metteur en scène en tyran, méprisant sa très dévouée Assistante et statufiant le Protagoniste sur son piédestal. Le paradoxe est énorme, et joue dans toutes les dimensions. Parce que l’on élève en quelque sorte une statue à la gloire même de cela qu’on empêche. Parce que ce Protagoniste désindividué, aux traits indifférents, ressemble aussi à ceux qui le mettent en scène. Parce que ce Protagoniste, en tant qu’objet manipulable à merci et silencieux, ne doit être en bonne logique spectaculaire le protagoniste d’absolument rien ; et ne le devient enfin, réellement, qu’en cassant la représentation prévue, fixée, et à laquelle il se doit en bonne logique spectaculaire, d’obéir. Parce que, Beckett, dans ce théâtre dans le théâtre, joue aussi avec sa propre tyrannie d’auteur contraignant les images de ses propres didascalies ; comme s’il se jouait de lui-même et, dans la catastrophe de la catastrophe, donnait enfin, mais très discrètement, très délicatement, la solution… Après tout, le seul personnage nommé est aussi celui qui ne paraît pas – nous ne saurons donc pas si son âge et son physique sont également indifférents ; il s’appelle Luc et est éclairagiste ; il fait un humble travail de technicien, obéit directement, sans rechigner, aux ordres du Metteur en scène quand celui-ci daigne ne pas s’adresser à lui par le truchement de son Assistante ; la catastrophe souhaitée par le metteur en scène n’aura pas lieu sans lui et son travail, ni non plus celle qui, finalement, en pleine lumière, vient ruiner la catastrophe. Le nom de Luc a certainement à voir avec son métier ; c’est peut-être aussi, si l’on imagine que ce Beckett aux personnages si indifférents, anonymes et blafards n’a pas choisi ce prénom au hasard…

Malheur à celui par qui le scandale arrive…

Beckett a très bien su ce qu’il faisait. Il a été très discret, a laissé se déposer tous les contresens interprétatifs sur son œuvre, et ce faisant, il l’a protégée. La lumière qui traverse son œuvre sombre est dans ses didascalies qui, fort heureusement, sont impératives.

Je découvre au moment de mettre en ligne ce billet l’existence d’un livre de 2007 d’une universitaire américaine, qui ne me semble pas être traduit en français, et dont la perspective, pour ce que j’en peux augurer, pourrait quelque peu battre en brèche la doxa sur Beckett : Sandra Wynands, Iconic Spaces, The Dark Theology of Samuel Beckett’s Drama.

Commentaires

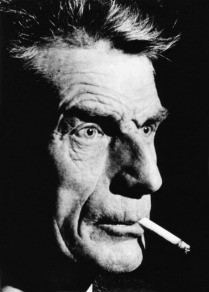

je sais que ce n'est pas malin, mais tant pis: qu'il est beau!

C'est malin.

Je ne sais pas si c'est malin ou pas mais cela me parait juste.

Bon je n'ai pas encore lu votre long billet, pascal, mais les précédents et votre "Indépendance night" qui m'a bien poilé.

Et puis je dois vous reparler d'un certain conte, mais j'ai beaucoup de courrier en retard. (par chance peu de commentaires chez moi)

A bientôt Pascal, et bonsoir à vous la petite esthète pas maline - ou qui fait la maline?

Enfin un vrai beckettien ! quelqu'un qui comprend la véritable portée de Catastrophe. Merci Pascal, pour votre humour et votre clairvoyance.

Cordialement,

Corinne TISSERAND-SIMON

Merci Corinne.