Mitterrand

-

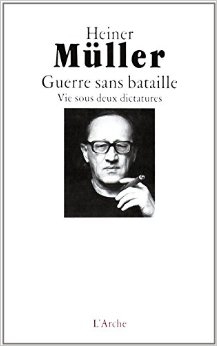

Jünger, Mitterrand, Müller, Brecht

-

Tombeau pour un ministre inconnu

-

Attention ! Une transparence peut en cacher mille autres...

– La transparence, c’est ce qui cache le cancer.

Disait François Mitterrand.

Il ne l’a peut-être pas dit, certes. Mais je tiens ici qu’il l’a dit.

– Et pas seulement le mien.

Ajoutait-il, roué.

Il faut dire que François Mitterrand a beaucoup vécu sur le mythe étrange qu’il aurait pu être écrivain. Et grand écrivain, donc… Il y a des gens qui m’en parlent encore, l’admiration bavant aux commissures.

Pourtant, dans la réalité, c’est Charles de Gaulle qu’on peut lire en Pléiade.

Transparence, quand tu nous tiens.

Avant la transparence, l’Etat ne se sentait pas tenu de dire tout ce qu’il faisait.

Depuis la transparence, l’Etat est tenu de dire tout autre chose que ce qu’il fait.

L’Etat cachait des choses ; désormais il ment, et plus exactement peut-être : il parle à côté, de plus en plus à côté, déjà très loin d’à côté, sans plus aucun rapport avec la réalité de ce dont il parle, etc.

L’Etat bien sûr a toujours menti ; mais il ne mentait que sur ce qui ne pouvait pas ne pas se savoir. Et il parlait juste à côté : il trichait. Et trichait pour gagner. Tricher pour gagner, cela demande une connaissance précise de la réalité du jeu des partenaires, des adversaires.

Il y a toujours eu du secret, du secret d’Etat, du secret-défense, même. Avant la transparence. Et heureusement. Mais depuis la transparence, pour conserver le secret, il faut inventer de toutes pièces une autre histoire – celle là même qu’on lui livre –, une histoire qui n’a plus aucun lien à la réalité. Et cette histoire-là, il va falloir la maintenir dans le temps, lui faire servir de base aux suivantes, lesquelles vont s’empiler là, etc.

Maintenant, l’Etat ment, communique si vous préférez, sur un empilement délirant de mensonges. Il ne peut pas se permettre de revenir en arrière. (Précisément, il ne s’agit même plus d’affabulation, il ne s’agit plus d’arranger à sa façon la réalité.) Alors les mensonges accumulés deviennent un discours officiel complètement déviant (et non pas parallèle, ce qui signifierait qu’il reste à même distance toujours de la réalité), un discours bouclé sur lui-même, un discours duquel on ne peut pas sortir sous peine d’effondrer tout l’édifice. Un discours de plus en plus éloigné de la réalité, de toute réalité, et qui surtout n’y a plus accès. Le moindre accès, même accidentel, à la réalité effondrerait tout le langage de l’Etat.

La transparence est le délire paranoïaque de l’Etat.

On me dira que l’exercice du pouvoir a toujours demandé quelques vertus de raisonnement paranoïaque ; et que la désinformation a toujours existé. Bien sûr. Mais je dis en somme ici que justement, ce sont ces choses-là qui ont disparu : l’exercice paranoïaque ne consiste plus à calculer dans le langage l’écart le plus judicieux entre la réalité et le discours sur elle : il a perdu la raison quand il n’a plus eu en vue les rives de la réalité ; quant à la désinformation, il fallait bien, pour qu’elle fût, qu’elle se glissât entre d’autres informations entretenant à la réalité un rapport calculé de discours.

Il n’est pas question ici de nier, on le voit, l’existence toujours d’un écart entre discours et réalité : il est seulement question de dire que cet écart est immense et va croissant, parce que l’accumulation de discours s’écartant toujours davantage de la réalité a perdu de vue celle-ci.

Fleurissent donc également, de plus en plus, en marge du discours officiel, d’autres discours paranoïaques. Ils sont le produit de gens qui, trouvant le discours officiel fou, décident de retrouver la réalité. Mais comme ils n’ont aucun moyen rationnel de retrouver la réalité occultée, opacifiée par toutes ces couches de transparence délirante, ils finissent par décider de ce qu’elle serait devenue. Ce qui donne ordinairement n’importe quoi. Du complot, paranoïa contre paranoïa, au n’importe quoi idéologique, utopique, lui aussi définitivement déconnecté de toute réalité.

Mais le discours officiel de transparence est parvenu à un point de délire tel qu’il ne sent plus la moindre nécessité de réfuter (au nom de quoi, d’ailleurs ?) ces discours marginaux : il lui est en effet beaucoup plus simple de les intégrer directement à son discours.

La transparence paranoïaque est en expansion carcinomique.

Le cancer a gagné la transparence.

La transparence ne sert donc pas, ou plus, seulement à cacher le cancer. Elle sert surtout à cacher qu’elle est elle-même le cancer.

Le cancer de la transparence a notamment permis de transformer le vieux régime politique clos de la démocratie en processus ouvert de démocratisation permanente. Voilà un bel exemple d’expansion carcinomique de la démocratie cancerisée.

Le nombre de délirants, de transparents, évidemment, augmente à mesure.

Le délire de l’actuel Président de la République, par exemple, n’est pas en lui-même aussi intéressant que le nombre et l’ampleur de ceux qu’il provoque chez ses partisans comme chez ses détracteurs (journalistes inclus). Délires politico-médiatiques dont il (le délire de l’actuel Président) va devoir tenir compte, et auxquels il va répondre…

Le délire engendre le délire.

Ainsi est-il devenu parfaitement démocratique de dire n’importe quoi.

Peut-être même n’est-il plus possible, par temps de démocratisation carcinomique, que de dire n’importe quoi.

C’est le genre de folie qui indifférencie tout au nom des différences, et de leur respect.

Un seul exemple, en forme de boutade :

Au nom du respect des différences, l’idéologie de l’indifférenciation sexuelle voudrait qu’il n’y ait plus de différences entre un père et une mère, ce qui devrait permettre d’ouvrir le mariage et conséquemment la « parentalité » (mot récent, issu directement du délire) à toutes sortes de couples – et pourquoi pas, tant qu’on y est, à des couples de trois, de cinq, de neuf, dont un transsexuel, une chèvre et une divinité aztèque disparue ?...

Et en effet, il n’y a déjà plus réellement ni père ni mère, mais en quelque sorte des trans-parents.

-

1984

J’aurais certainement pu expliquer, mais par l’exemple seulement hélas, que parler des hommes préhistoriques inclut les femmes, tandis que parler des femmes préhistoriques exclut les hommes. Et j’aurais ajouté, trop brutalement sans doute, que le féminin était, au moins en grammaire, le genre même de la discrimination – laquelle, je le précise, au-delà de toute provocation, n’est pas par nature criminelle et est même souvent, en nombre de cas où elle permet de distinguer les choses entre elles, parfaitement fondée.

Au résultat, parce que la mode est à la confusion entretenue des genres grammaticaux et naturels, mes propos se seraient retournés contre moi. – Qu’elle soit volontaire ou subie, cette confusion des genres grammaticaux et naturels relève exclusivement de la superstition : exactement comme si l’on cherchait à « déduire » les opinions politiques d’un boxeur du fait que sa droite est meilleure que sa gauche – ou l’inverse – et du nombre de combats qu’il gagne ; puis à faire de cette « déduction » une prétendue « loi universelle » applicable à coup sûr à tout cas.

Car tel est bien le point de destruction de la logique auquel nous voilà parvenus.

*

L’idée soudain m’effleure vaguement qu’il pourrait apparaître à quelques cervelles modernes réactionnaire, ringard ou je ne sais quelle autre infâme bondieuserie de citer cette institution forcément obsolète qu’est l’Académie française.

Plus personne, évidemment, n’a besoin d’apprendre – je ne parle pas même de se souvenir – qu’il existe en grammaire française un genre marqué et un genre non marqué, lesquels sont ordinairement nommés, respectivement, féminin et masculin.

Plus personne, évidemment, n’a besoin de savoir quoi que ce soit sur sa langue maternelle, puisqu’il est exactement recommandé par certaines autorités en charge de l’éducation, de parler comme des porcs.

On se demande même par quelle intervention de la Providence, ces « éducateurs » d’un genre assurément nouveau n’ont pas eu l’idée, au moment d’en finir avec la langue française, d’asséner qu’elle était en réalité paternelle, et conséquemment, criminelle, coupable et condamnée…

A l’époque de cette déclaration remarquable, la France vivait donc sous la Présidence de François Mitterrand, et poussait même l’âge d’or jusqu’à connaître un troisième gouvernement Mauroy.

Il est ainsi possible de voir et de comprendre très manifestement la provenance des saloperies qui, plus de vingt ans après, continuent d’échoir sur nos gueules d’ahuris ; et comment la « femellisation » de la langue, s’il est permis de néologiser au moment de citer l’Académie, est en réalité une volonté de retourner la langue contre elle-même, et de l’ « auto-détruire » (on dit bien de certaines personnes qu’elles ont été suicidées).

Quant au mot de « femellisation » que je viens d’employer, il est l’ennemi – au moins dans mon esprit – de toute féminité. Je tenais à le préciser.

Féminisation

(Déclaration de l’Académie française, 14 juin 1984)

L’Académie a appris par la presse l’existence d’une Commission de terminologie, créée à l’initiative du Gouvernement (décret du 29 Février 1984), « chargée d’étudier la féminisation des titres et des fonctions et, d’une manière générale, le vocabulaire concernant les activités des femmes ».

Le décret précise que « la féminisation des noms de professions et des titres vise à combler certaines lacunes de l’usage de la langue française ».

On peut craindre que, ainsi définie, la tâche assignée à cette commission ne procède d’un contresens sur la notion de genre grammatical, et qu’elle ne débouche sur des propositions contraires à l’esprit de la langue.

Il convient en effet de rappeler qu’en français comme dans les autres langues indo-européennes, aucun rapport d’équivalence n’existe entre le genre grammatical et le genre naturel.

Le français connaît deux genres, traditionnellement dénommés « masculin » et « féminin ». Ces vocables hérités de l’ancienne grammaire sont impropres. Le seul moyen satisfaisant de définir les genres du français eu égard à leur fonctionnement réel consiste à les distinguer en genres respectivement marqué et non marqué.

Le genre dit couramment « masculin » est le genre non marqué, qu’on peut appeler aussi extensif en ce sens qu’il a capacité à représenter à lui seul les éléments relevant de l’un et l’autre genre. Quand on dit « tous les hommes sont mortels », « cette ville compte 20 000 habitants », « tous les candidats ont été reçus à l’examen », etc..., le genre non marqué désigne indifféremment des hommes ou des femmes. Son emploi signifie que, dans le cas considéré, l’opposition des sexes n’est pas pertinente et qu’on peut donc les confondre.

En revanche, le genre dit couramment « féminin » est le genre marqué, ou intensif. Or, la marque est privative. Elle affecte le terme marqué d’une limitation dont l’autre seul est exempt. À la différence du genre non marqué, le genre marqué, appliqué aux être animés, institue entre les sexes une ségrégation.

Il en résulte que pour réformer le vocabulaire des métiers et mettre les hommes et les femmes sur un pied de complète égalité, on devrait recommander que, dans tous les cas non consacrés par l’usage, les termes du genre dit « féminin »- en français, genre discriminatoire au premier chef - soient évités ; et que, chaque fois que le choix reste ouvert, on préfère pour les dénominations professionnelles le genre non marqué.

Seul maître en la matière, l’usage ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Quand on a maladroitement forgé des noms de métier au féminin, parce qu’on s’imaginait qu’ils manquaient, leur faible rendement (dû au fait que le cas non marqué contenait déjà dans ses emplois ceux du cas marqué) les a très vite empreints d’une nuance dépréciative : cheffesse, doctoresse, poétesse, etc. On peut s’attendre à ce que d’autres créations non moins artificielles subissent le même sort, et que le résultat aille directement à l’encontre du but visé.

Il convient enfin de rappeler qu’en français la marque du féminin ne sert qu’accessoirement à rendre la distinction entre mâle et femelle. La distribution des substantifs en deux genres institue, dans la totalité du lexique, un principe de classification, permettant éventuellement de distinguer des homonymes, de souligner des orthographes différentes, de classer des suffixes, d’indiquer des grandeurs relatives, des rapports de dérivation, et favorisant, par le jeu de l’accord des adjectifs, la variété des constructions nominales... Tous ces emplois du genre grammatical constituent un réseau complexe où la désignation contrastée des sexes ne joue qu’un rôle mineur. Des changements, faits de propos délibéré dans un secteur, peuvent avoir sur les autres des répercussions insoupçonnées. Ils risquent de mettre la confusion et le désordre dans un équilibre subtil né de l’usage, et qu’il paraîtrait mieux avisé de laisser à l’usage le soin de modifier.

*

C’était donc, comme par hasard – et cela ne me dérange en rien que l’on entende dans le « comme » l’annulation déjà du mot « hasard » –, en 1984 qu’un gouvernement socialiste, comme par hasard – idem –, inaugura la novlangue de merde que nous sommes aujourd’hui contraints d’animalement éructer, sous peine d’une mise au ban qui pour paraître effectivement chaque jour plus désirable n’en est pas moins extrêmement difficile à assumer.

(Et bien sûr, ce sont les mêmes salopards qui à la fois imposent cette « femellisation » de la langue, et interdisent – de fait, et prétendraient-ils le contraire –, par des mesures propres à faire passer leur ancêtre Tartuffe pour un authentique Père de leur Eglise d’abrutis, l’enseignement jadis exigeant, et fondé seulement sur une autorité de compétence, de la langue française.)

Cette novlangue est un forçage autoritaire – au sens le plus moderne et dévoyé du mot – et totalitaire de la langue française : l’usage y est défini par l’abus.

Et comme j’imagine que l’image parlera à des gens qui veulent à toute force faire coïncider exactement genres grammaticaux et naturels – et aussi parce que je sais que la position que je tiens ici est par avance perdue –, je dirai que cette novlangue est un viol du français.

Car la langue était vivante ; et elle était un corps en vie. Et la voilà violée maintenant ; et la voilà comme morte. De mauvais esprits voudront peut-être noter que je parle d’un viol de la langue pour illustrer la manifestation tyrannique de sa femellisation obligatoire, c’est-à-dire : la volonté autocratique d’exclure un genre grammatical masculin incompris, puisque ramené sans logique au genre naturel. J’espère seulement qu’il restera à ces mauvais esprits assez de logique (et de courage, aussi) pour comprendre qu’il s’agit là à la fois d’une métaphore et d’un euphémisme.