Je voudrais vous parler du devoir d’insubordination, qui est une chose évidemment magnifique. En mai 1968, la France vivait depuis dix ans sous la V° République ; et quarante ans plus tard, elle vit toujours dessous – il faut bien maintenir, le mensonge serait-il hurlant à l’heure où des quarterons d’élus de tous poils, bords et sexes tripatouillent à l’aveugle dans les montages normatifs, la fiction de la République « au-dessus ». En mai 1968, de jeunes gens des beaux quartiers voulaient abattre la V° République, qu’ils jugeaient fasciste, on ne sait plus trop pourquoi, et eux non plus ; ils en occupent les meilleures places aujourd’hui : à tel point que la V° République, tout ou partie, s’invente à présent l’obligation de flatter les puissants en fêtant merdeusement les quarante ans de ces événements de mai 68 qui voulaient apparemment la détruire. Bref, les dirigeants d’aujourd’hui fêtent leur rébellion de pacotille d’hier, voudraient nous faire croire qu’ils sont encore aujourd’hui ce qu’ils étaient déjà alors… Ils y parviennent d’ailleurs, et au sens propre : les apprentis parvenus sont à présent des parvenus accomplis, plaçant partout leurs infâmes et informes rejetons.

Je voudrais, dis-je, vous parler du devoir d’insubordination, qui est une chose évidemment magnifique. Je voulais juste vous parler du français, de la langue française, et pour, à ma façon commémorer mai 68 – la fausse Commune qui doit impérativement faire rêver des générations d’abrutis –, citer ce cher vieux et très poussiéreux Roland Barthes en sa leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France, prononcée le 7 janvier 1977 :

« Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue, parce que nous oublions que toute langue est un classement, et que tout classement est oppressif : ordo veut dire à la fois répartition et commination. Jakobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire, que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française (ce sont là des exemples grossiers), je suis astreint à me poser d'abord en sujet, avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut : ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis ; de la même manière, je suis obligé de toujours choisir entre le masculin et le féminin, le neutre ou le complexe me sont interdits ; de même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous : le suspend affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir : toute la langue est une rection généralisée. (...) La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire, ni progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. »

Je suis généralement injuste avec Roland Barthes. Ce passage est plutôt bien écrit. Il respecte plutôt très bien le « code » de la langue française. Est-il permis de dire que Roland Barthes, en somme, écrit comme un fasciste ? Je ne sais – et dans le doute, je m’abstiens. Mais si Barthes écrit selon le « code », c’est évidemment pour qu’il n’en soit plus ainsi ensuite ; comme pour la plupart des penseurs et intellectuels de sa génération, il s’agit de détruire derrière soi les institutions mêmes, ici sans doute la plus fondamentale de toutes : la langue, qui ont permis leur accession aux sommitales fonctions de professeur au Collège de France.

L’entreprise de Barthes, dont il ne me revient pas de juger si elle fut plutôt bien ou plutôt mal comprise, a réussi au-delà de toute espérance. C’est de cela que, revenant d’avoir présidé le jury d’un concours d’éloquence pour lycéens ayant à charge de défendre, par exemple, je ne sais trop quelle sous-production litterre-à-terre d’Anna Gavalda (les quatre romans au programme avaient été choisis par un aréopage de « profs de français »), je discutais avec un ami :

– Alors, ce concours d’éloquence ?

– Il n’y a plus d’éloquence. Il ne reste plus rien de la grammaire. Et je ne parle pas de la logique. Quant à la rhétorique, aux chiottes mon pote !

– A ce point-là ?

– J’en ai tout de même noté quelques-unes, de phrases ; celle-ci vient juste après une citation d’une platitude effarante tirée d’Ensemble, c’est tout : « Alors là, je trouve ce passage très émouvant parce que dans le style c’est très bien écrit, et donc aussi très émouvant, tellement même qu’on pourrait croire que c’est fait essprès. » Joli, non ?

(Je ponctue ça comme je peux.)

– Pas mal. Mais tu n’as retenu bien sûr que les pires choses, comme à ton habitude ?

– Eh bien non, même pas, je te jure. Il y avait un autre roman aussi, de je ne sais plus qui, lequel roman, tout ou partie, se déroule pendant la seconde guerre mondiale, laquelle bien évidemment ne diffère en rien, je veux dire : se ramène en intégralité à la Shoah – si j’en crois les quelques résumés éloquents présentés. Eh bien, figure-toi mon vieux, qu’un des rares garçons de cette finale a réussi à parler à quatre reprises, pour désigner Auschwitz, de « camps de concentration juifs ».

– Tu déconnes ?

– Non. Il voulait parler des camps de concentration allemands, mais voulant évoquer les juifs vivant et mourant dans ces camps, il parlait de camps de concentration juifs. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c’est la disparition, ou du moins : la présence parfaitement aléatoire dans les phrases, de toute concordance des temps.

Que n’avais-je pas dit là ?

Une concordance des temps !

– Dis donc, mais il n’y a plus que Le Pen pour parler comme ça !

Là, j’ai maudit Roland Barthes.

Je l’ai maudit parce qu’il avait gagné.

Si vous causez français, vous causez comme Le Pen ; conséquemment, vous êtes fasciste.

(Pour d’obscures questions techniques et administratives de traduction des directives européennes et peut-être aussi en prévision de sa déréliction programmée sinon souhaitée, un gouvernement de la V° République s’est pourtant senti obligé de modifier, en 1992, la Constitution pour que celle-ci mentionne, article 2, alinéa 1, ce qui, jusque là, était toujours allé de soi : « La langue de la République est le français. » Comme quoi la République est bien fasciste, les soixante-huitards avaient raison… )

L’espèce de langue approximative que j’avais entendue toute la journée était donc bien réellement la langue de l’antifascisme.

(Comme aussi le rap, par exemple, qui est très citoyen ; mais j’y songe à l’instant. Trop tard.)

Mais bon, j’ai tout de même lancé ça :

– Arrête. N’abandonnons pas la langue française aux imbéciles au motif qu’ils ont fait l’effort de l’apprendre. Parler sa langue, et la parler correctement, ne relève d’aucune opinion politique. Cela relève du plus élémentaire respect de soi, non ?

(D’un autre côté, il se peut que le respect de soi, sauf bouddhisme, soit carrément suspect.)

Je continuai :

– L’imparfait du subjonctif est désuet, je te l’accorde, et d’ailleurs, c’est dommage… Mais le présent du subjonctif aussi l’est. Par exemple, ces enfants-là disent sans vergogne (et, je le rappelle, vergogne est le mot italien pour : honte) : « Ca serait trop bien s’il viendrait à la maison. » Ou : « C’est normal qu’il fait la gueule. » D’un autre côté, on ne peut pas leur en vouloir, ils sont en classe de Première L (le L est censé abréger le mot littéraire).

– Tu exagères tout le temps…

– Mais non, je te jure.

J’ai fini par laisser tomber. J’avais trop peur de me faire traiter de fasciste ou, au moins, de réactionnaire… On est lâche ou on ne l’est pas…

Ou plutôt oui, j’exagère. Bien sûr. Mais pas autant que la réalité.

Tout le problème est là, d’ailleurs.

Ce qui me fait rire, au fond, c’est cela : si je parle de Barthes à un lycéen normalement constitué, il va penser à ce produit de consommation inepte que sont les Simpson ; à Bart Simpson précisément.

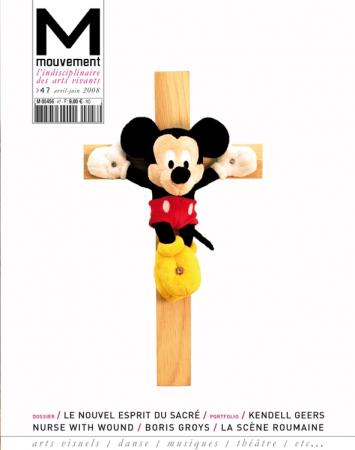

L’insubordination, en somme, est devenue un devoir civique.

Mais l’épithète civique fait ringard.

L’insubordination est devenue un devoir citoyen.

Par citoyen, j’entends, d’une certaine façon : policier.

Elle est même quasiment obligatoire, l’insubordination.

Elle s’est entée dans la grammaire, et l’a détruite.

A tel point que l’on peut de nos jours entrer en classe de 6° en écrivant ce français-là (je veux dire : cette langue de la République-là) :

« Copie 1 :

Bob appelle sont chien.

banbou, banbou net il ne revint pas.alors il vat le chercher, celce ninute il adercu un batar alonge Bob le leve mele batard ce reconcha aussi tôt il avait un patte brisé il etait jéne bob le porta 10 minites il retroves les trotriester du chiens apre il reprar 10 ninutes plus tard il retrouve son acie acote d'une toite en fer sete le tresors.

Copie 2 :

Bob en le suivant soit perdue. Il trebuchas sur une espespese de grosse pier lourde. En nolent en nariere il retenbas une fois de plus. Alors en se dement de quoit peut-il sagire. Il dessidat de crese.En cresent il tapa sur une boite en boie. Il la sorta du trous, la pousa et louvra. Setait si brient qil ne voyé pas les couleurs. Il plonga la main dedent et retira des bijoux en or :

des colie, des boucle d oreille et meme des tiament il dessida de lait dens la poubelle pour prendre des plastique. Il en prena 3 et met tout le tresore dans le plastique.

Coudin, il entendie un haboiment tout près. Il cria»banbou,banbou» et bonboux revena à lui. Il étais cachais dans les buisons. Grasse au bijoux les parent de bob le retrouva avec leur brience s'est normal et le tresor est mantenent au muse mais bob a gardes cellque bijoux.

Copie 3 :

Il trifoula dans ce sentier Il renifla pas a pas tout a coup Il aboya donc bob croyai qu'il attaque une persone. Il continua a aboyé, Puis il creusa bob l'edait a creusé Il y avait une boite qui ressemble a un tresor.

Il le sorti du trou louvra et vit des bijoux de toutes sortes le pére appelle la police, pendant que bob se fit interview et fit la une du journal. Le propietaire de ce tresor et venu reprendre et donna une recompense au 2 heros du jour.

Copie 4 :

Sur un petit sentier de terre et la se trouve une tour il se demande quoi. Puis 5 minutes plus tard il monta et il monta et il monta elle était grande mais grande, il aperçevat des personnes une dizaine. Il monta eux aussi dans la grande tour. Mais il arriva un malheur car dans la tour on ne pouvait que montait par 3. Parce qu’elle n’était pas solide et en plus il était à 13. Alors la tour s’écrasa. 1h plus tard il y avais 2 survivants. et c’était Bob et Bambou les 10 autres était mort. Alors Bob et Bambou alla voir ce qu’il avait dehors il y avait un volcan puis il monta et il trouva des milliers et des millions et des milliers de pièces enor qui brillait de mille feux et c’était le trésor. Puis il reprena la route »

(Source : Rapport sur l’enseignement des Lettres au Collège, par l’Association des Professeurs de Lettres, 2005.)

La jeune femme, directrice de quelque chose, dit d’un de ses employés :

– Il veut que je le reçoive.

Remarquez comme la concordance se fait naturellement.

Bien.

(D’un autre côté, si la concordance ne se fait pas, la question est : en quoi la subordonnée est-elle, justement, subordonnée ? Peut-être a-t-elle un droit elle aussi, pour être absolument moderne, à l’insubordination, peut-être même un devoir…)

La jeune femme, directrice de quelque chose, dit d’un de ses anciens employés :

– Il voulait que je le reçusse.

(La subordination, en somme, n’est pas celle que vous croyiez…)