Et l’on pouvait prévoir qu’avec le temps les caractéristiques spéciales du novlangue deviendraient de plus en plus prononcées, car le nombre de mots diminuerait de plus en plus, le sens serait de plus en plus rigide, et la possibilité d’une impropriété de termes diminuerait constamment.

Lorsque l’ancilangue aurait, une fois pour toutes, été supplanté, le dernier lien avec le passé serait tranché. L’Histoire était récrite, mais des fragments de la littérature du passé survivraient çà et là, imparfaitement censurés et, aussi longtemps que l’on gardait l’ancilangue, il était possible de les lire. Mais de tels fragments, même si par hasard ils survivaient, seraient plus tard inintelligibles et intraduisibles.

Il était impossible de traduire en novlangue aucun passage de l’ancilangue, à moins qu’il ne se référât, soit à un processus technique, soit à une très simple action de tous les jours, ou qu’il ne fût, déjà, de tendance orthodoxe (bienpensant, par exemple, était destiné à passer tel quel de l’ancilangue au novlangue).

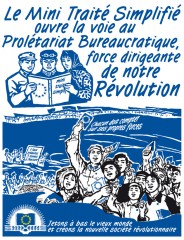

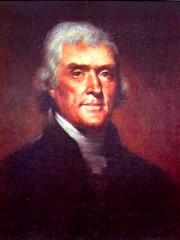

En pratique, cela signifiait qu’aucun livre écrit avant 1960 environ ne pouvait être entièrement traduit. On ne pouvait faire subir à la littérature prérévolutionnaire qu’une traduction idéologique, c’est-à-dire en changer le sens autant que la langue. Prenons comme exemple un passage bien connu de la Déclaration de l’Indépendance :

« Nous tenons pour naturellement évidentes les vérités suivantes : Tous les hommes naissent égaux. Ils reçoivent du Créateur certains droits inaliénables, parmi lesquels sont le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la recherche du bonheur. Pour préserver ces droits, des gouvernements sont constitués qui tiennent leur pouvoir du consentement des gouvernés. Lorsqu’une forme de gouvernement s’oppose à ces fins, le peuple a le droit de changer ce gouvernement ou de l’abolir et d’en instituer un nouveau. »

Il aurait été absolument impossible de rendre ce passage en novlangue tout en conservant le sens originel. Pour arriver aussi près que possible de ce sens, il faudrait embrasser tout le passage d’un seul mot : crimepensée. Une traduction complète ne pourrait être qu’une traduction d’idées dans laquelle les mots de Jefferson seraient changés en un panégyrique du gouvernement absolu.

Une grande partie de la littérature du passé était, en vérité, déjà transformée en ce sens. Des considérations de prestige rendirent désirable de conserver la mémoire de certaines figures historiques, tout en ralliant leurs œuvres à la philosophie de l’angsoc. On était en train de traduire divers auteurs comme Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens et d’autres. Quand ce travail serait achevé, leurs écrits originaux et tout ce qui survivait de la littérature du passé seraient détruits.

Ces traductions exigeaient un travail lent et difficile, et on pensait qu’elles ne seraient pas terminées avant la première ou la seconde décennie du XXI° siècle.

Il y avait aussi un nombre important de livres uniquement utilitaires – indispensables manuels techniques et autres – qui devaient subir le même sort. C’était principalement pour laisser à ce travail de traduction qui devait être préliminaire, le temps de se faire, que l’adoption définitive du novlangue avait été fixée à cette date si tardive : 2050.

Fin de l’appendice, intitulé « Les principes du novlangue », achevant réellement le roman 1984 de George Orwell. Etonnant, non ? de voir passer là Thomas Jefferson, rédacteur de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique et plus tard, fondateur du Parti Républicain. Déclaration d’égalité des droits et présence du Créateur ; on est en 1776, un avant la Constitution des Etats-Unis, treize ans avant la Révolution française. 1984 fut écrit entre 1945 et 1948.

Pour le reste, nous en venons en France aujourd’hui à traduire Molière, mais dans la langue de qui ?