A la marge d’un paysage théâtral français aussi assis que sinistré, cultivant avec une complaisance macabre scepticisme et morosité, cherchant à étendre à tout le réseau national décentralisé un parisianisme imbécile, puissante petite chapelle inféodée à l’idéologie libérale-libertaire violemment mise en avant par un Ministère de la Culture et des médias éprouvant des difficultés à franchir le périph’ et luttant à toute force contre ce qu’il demeure d’un universalisme français ; à la marge, disais-je donc, de cette gabegie déprimante prompte à faire fuir tout ce qui n’est pas soumis déjà à l’idéologie en question ou réquisitionné par l’Education nationale, s’est discrètement développé, ces cinq dernières années, le Festival NTP – Nouveau Théâtre Populaire. Cette entreprise à la fois « humble et mégalo », née de l’initiative d’une quinzaine de jeunes comédiens, pour l’essentiel pourtant formés dans les cadres institutionnels existants, s’installe chaque mois d’août dans un bled inconnu de 800 habitants du Maine-et-Loire, Fontaine-Guérin, et propose en plein air une vingtaine de représentations en douze jours. Essentiellement des grands textes. Avec un succès croissant. C’est au moment où la troupe est confrontée à la nécessité d’acquérir la maison où elle se produit, et où elle fait appel à la générosité du public, que j’ai rencontré Léo Cohen-Paperman, un des membres du NTP.

PA. La simple liste des auteurs montés par le NTP, à Fontaine-Guérin, laisse rêveur… Hugo, Corneille, Shakespeare, Feydeau, Büchner, Molière… et pour cet été Brecht, Maeterlinck, Ovide. L’acte fondateur, construire de ses mains un plateau de théâtre pour amener les grandes œuvres du théâtre où il n’est pas, est à la fois très symbolique et très concret. Les références au Théâtre du Peuple de Bussang ou à Copeau, toutes proportions gardées, comme le détournement du logo du Théâtre National Populaire, paraissent immédiatement justes. En même temps, on se dit que, presque cent ans après l’appel du Vieux-Colombier de Copeau et après des décennies de décentralisation théâtrale (mais décentralisera-t-on jamais autre chose que le centre, le centre toujours recommencé ?), c’est comme si rien n’avait été fait vraiment, que la décentralisation avait foiré complètement jusqu’à devenir un discours parisien de moins en moins épatant, à moins que tout ne soit toujours à refaire, pour qu’un groupe de jeunes acteurs formés dans les écoles nationales de théâtre en vienne à aller installer un plateau artisanal dans une commune inconnue, à travailler bénévolement et à donner en douze jours plus de vingt représentations.

LCP. Il est difficile de répondre à ta question sur la réussite de la décentralisation théâtrale. Qu'est-elle devenue ? Comment peut-on juger de sa réussite ou de son échec ? Au nombre de spectateurs ? A l'accès aux salles pour le plus grand nombre ? Je répondrai en parlant du festival, qui se veut populaire (car la force du théâtre, c'est d'être populaire - sans être majoritaire).

La force du NTP tient, à mon sens, en ce que le festival n'est pas né dans un cadre institutionnel. Il est le fruit d'un mouvement collectif – ce qui est déjà une victoire sur le néant ! Nous avons inventé le NTP parce que notre horizon d'artiste, à Paris, était nul. Egoïstement, le festival représentait d'abord pour nous la possibilité de faire nos armes en nous confrontant à de grands textes. Aujourd'hui, il est très difficile – quand on estime que son travail mérite un salaire – pour un jeune metteur en scène de monter au cours de la saison théâtrale une production avec plus de cinq acteurs au plateau. La conséquence immédiate de cette difficulté est l'impossibilité (ou la peur) de se confronter aux grandes œuvres du répertoire et de les montrer à un public. Le NTP a permis cela. De jeunes femmes et hommes de théâtre s'arrogent le droit de relire Corneille, Shakespeare, Molière... Sans rien demander à personne. C'est donc la naissance d'une génération.

Avec le temps et la franche réussite qu'a rencontrée notre entreprise, je me suis beaucoup interrogé sur la signification de ce succès. Pourquoi les gens (et je ne parle pas des gens du métier, mais de l'ensemble du public, très hétérogène, qui vient nous voir chaque été) viennent-ils si nombreux et nous font-ils des retours si encourageants ? Dire que cela tient uniquement à notre talent serait faux et prétentieux. Les spectateurs nous parlent souvent du cadre idyllique, ce plateau de bois qu'on découvre caché dans un jardin - et autour le cimetière, la forêt et l'église... Sans le formuler, je crois qu'ils apprécient d'abord la permanence de l'entreprise, son immuabilité, dans un certain sens. Les gens verront chaque année la même troupe traverser des œuvres aussi différentes que Corneille, Brecht, Maeterlinck, Shakespeare... Chaque année, cette troupe appartient un peu plus à son public.

Ce qui rend possible cette reconnaissance, je crois, tient d'abord dans le fait que nous ne cherchons pas le mouvement. Nous cherchons d'abord (et le reste vient, mais il vient ensuite) à faire du théâtre là où nous sommes. Sans le savoir (ce serait mentir car maintenant, nous le savons), nous luttons. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout doit être mouvement (je me permets là-dessus de renvoyer au livre de Jean-Claude Michéa, Les Mystères de la gauche), et que le théâtre n'échappe pas à la règle. Au XXIe siècle, on ne fait pas une pièce pour son public, ou pour un public. On fait une pièce pour qu'elle tourne. C'est fade, c'est triste. Au NTP, nous créons d'abord nos spectacles pour qu'ils puissent habiter un lieu bien précis. Nous donnons d'abord nos spectacles à notre public (j'entends par notre public : tous ceux qui viennent assister à nos représentations). Cela n'est pas démagogue, dans la mesure où nous ne cherchons pas forcément l'approbation. Nous travaillons avec lui à la construction d'une histoire commune. C'est peut-être en cela que le NTP ouvre une nouvelle page de la décentralisation, en résistant aux pratiques habituelles du théâtre public, qui veut mettre dans le mouvement du marché chaque nouvelle production. Un théâtre, une troupe, un lieu.

D'une certaine manière, donc, nous sommes réactionnaires (puisque le progrès consisterait en l'application de la formule « toujours plus de mouvement, toujours plus de marché »). A Fontaine-Guérin, nous proposons un théâtre exigeant et populaire. Exigeant dans la mesure où chaque metteur en scène (dont le projet doit être au préalable accepté et voté par la troupe) propose une véritable lecture d'un texte. Il ne s'agit pas seulement de donner à entendre tous ces grands auteurs, mais d'en faire une expérience singulière. Populaire ensuite, dans la mesure où nous ne faisons « que » du théâtre. J'insiste là-dessus car il me semble que c'est ce qui a peut-être perdu une partie du mouvement de décentralisation. Le NTP est un festival de théâtre, parce que nous ne savons faire que ça ! Et le public retrouve dans cette simplicité, dans cette immuabilité une chaleur et une certitude qu'il ne trouvera pas dans un théâtre public, puisque celui-ci est et se veut reflet de toutes les modes (bonnes ou mauvaises, ce n'est pas à moi d'en juger), des toutes les tendances actuelles de l'art vivant, bref... De ce qui passe. Toujours l'idée libérale du mouvement. Nous, humbles et mégalos en même temps, proposons une idée plus ferme et plus durable du théâtre. Il n'y a pas de danse, pas de soirée à thèmes, pas de cocktails dansants. Il y a du théâtre. Et c'est bien !

PA. Je crois que tu réponds tout de même, au moins sur deux plans, à propos de la décentralisation. Que le théâtre public veuille mettre dans le mouvement du marché chaque nouvelle production dit assez bien ce qu’il est devenu et que, contrairement à ce qu’il répète comme un mantra, il ne résiste à rien du tout, mais participe sur une base de financement public à cette libéralisation de tout et de n’importe quoi ; au surplus, je pense qu’une telle affirmation n’aurait pas été aussi juste il y a vingt ans, ou qu’elle aurait alors appartenu aux choses qu’on pouvait redouter, et qui sont hélas advenues. Mais tu réponds aussi en opposant de fait l’idée du théâtre populaire (« que » du théâtre) à celle du théâtre public (« toutes les modes… toutes les tendances… ce qui passe »), c’est-à-dire en opposant ici populaire et public, deux qualificatifs qu’on avait longtemps voulu compatibles, et qui semblent bien ne plus l’être, puisque le NTP ne peut réellement se développer que hors de l’institution. On retrouve d’ailleurs là, appliquée à la chose théâtrale, cette idée d’une rupture fréquemment dénoncée entre le peuple et l’Etat (ou je ne sais quelles élites). Il se peut donc que le théâtre public soit amené bientôt à produire de moins en moins de théâtre, mais des spectacles vivants de plus en plus nomades et à la qualité de langue de plus en plus réduite, et que des entreprises plus spécifiquement théâtrales, à la fois différentes et comparables à la vôtre, soient amenées à voir le jour, et à s’ancrer localement. D’ailleurs, si l’on pousse un cran plus loin, on s’aperçoit que le NTP aujourd’hui fait appel aux dons de personnes privées pour acquérir la maison où il se produit à Fontaine-Guérin, et a donc recours, même dans une économie pauvre, à la sphère privée pour s’implanter localement, quand, au contraire, l’institution publique mise tout sur la rhétorique libérale du mouvement dans une espèce de fuite en avant où tout ce qui se fait de neuf est bien puisque neuf, etc…

Ce qui me fait un petit peu tiquer, et sur quoi je voudrais t’interroger plus avant, c’est l’idée de génération. Je reprends ce que tu dis : vous êtes de jeunes hommes et femmes s’arrogeant le droit, et c’est heureux, de relire les anciens. En quoi est-ce la naissance d’une génération ? En quoi cela se distingue-t-il d’un phénomène de bande, puisque l’idée de génération implique aussi celle d’un lien fort, filial, et souvent celle d’un partage concret (du plateau, par exemple) avec la génération précédente et, à terme, avec la génération suivante ? Je comprends bien que les choses se sont faites sur un constat quant au milieu et sur une impulsion fougueuse, nécessaire, mais le risque n’est-il pas de devenir une bande, une strate de plus dans un monde qui stratifie, essentiellement pour des raisons de consommation : le monde théâtral est plein de petites compagnies de gens du même âge, dans les unes des gens de cinquante ans font encore les jeunes premiers, dans les autres des gens de vingt-cinq jouent les barbons. Et de la même façon qu’on peine à représenter le monde en étant quatre ou cinq sur un plateau, peut-on représenter le monde quand tous ceux qui prennent part à la représentation ont le même âge, au risque que la représentation la plus juste des milieux et des âges ne soit de fait… dans le public ? Et encore une fois, je comprends bien que les choses initialement se distribuent de fait ainsi, mais je voudrais savoir comment le NTP, s’il l’envisage, envisage cet aspect.

LCP. Je ne rejette pas l'idée de partage entre les générations ! Il n'y a rien de plus puissant que de voir sur scène les trois âges réunis – père, fils et grand-père. Le NTP a déjà accueilli des acteurs plus âgés ou plus jeunes. Je pense au Diègue du Cid ou au Fléance de Macbeth. Pour l'avenir, il peut être réjouissant d'imaginer comment d'autres père, grands-pères et – bientôt – d'autres fils pourront continuer de grossir nos rangs.

En revanche, il est important de rappeler que la conception et la mise en œuvre du festival nous appartiennent. Nous sommes nés lors de l'effondrement du bloc communiste, nous n'avons connu que le capitalisme libéral et triomphant. Le premier événement marquant pour notre génération fut le 11 septembre (et le délire sécuritaire instauré depuis). Nous amorçons notre vie de femmes et d'hommes au moment où l'état de crise économique, écologique et politique est vécu comme un fait structurel. Plutôt que de remplir le tonneau sans fond comme les Danaïdes (et pour nous, cela signifierait de devenir uniquement les servants du système), nous avons décidé de rompre le cycle, de faire un « pas de côté ». Cette rupture pour revenir au plus près du réel (nous avons construit nous-mêmes notre plateau, et cela est à la fois concret et symbolique) révèle notre élan joyeux, optimiste, espérant. Le NTP est d'abord né, je crois, de notre irrépressible besoin d'espoir, quand tout autour de nous poussait à la résignation. Le répertoire proposé jusqu'ici reflète bien cette idée. Shakespeare, Hugo, Corneille, Brecht... Plutôt que Tchékhov, Ibsen (celui des pièces réalistes, de Solness ou des Piliers de la société...), voire Beckett. Il ne s'agit pas de hiérarchiser ces auteurs, mais de montrer que nous assumons notre désir de lyrisme et de théâtre épique.

PA. Restons avec les auteurs. Ce que je trouve intéressant dans le NTP, tel en tout cas qu’il se présente, c’est que les metteurs en scène, si nécessaires soient-ils, ne sont pas mis au premier plan ; cela rompt avec l’exercice dominant qui fait aujourd’hui d’eux dans le travail institutionnel et artistique, de remarquables exemples d’une personnalisation du pouvoir, et simultanément, du point de vue de la diffusion (faut que ça tourne) des marques, presque au sens industriel, et l’on va voir le dernier Machin comme on achète le dernier smartphone… Ici, non, on sent que ce sont les auteurs et le public qui vous intéressent, et au centre, en situation de servir et les uns et l’autre, mais au sens noble cette fois du verbe servir, les acteurs, et des acteurs capables de décisions collégiales, collectives et finalement politiques – c’est-à-dire aussi responsables et cohérentes. Ce qui est, je trouve, un retour aux fondamentaux de la chose théâtrale. Comme aussi, de façon très concrète, le fait d’installer votre plateau en plein air, l’été, « entre la forêt, l’église et le cimetière ». C’est une idée du théâtre comme fête, comme joie, assez éloignée du sinistre festivisme autoproclamé de l’époque. Maintenant, il me semble que tout en traçant cette ligne de partage non hiérarchique entre des auteurs qui seraient épiques et susceptibles de mobiliser un enthousiasme (pour aller vite) et d’autres qui le seraient moins, vous ayez, forts des rencontres et succès publics des quatre premières années, décidé d’ouvrir en 2013 votre programmation à des auteurs non pas moins célèbres, mais disons d’un accès, à juste titre ou pas, réputé plus difficile. Maeterlicnk, Brecht, Ovide.

LCP. Pour nous aussi, l'apprentissage de la démocratie est difficile... Habitués au fonctionnement autocratique (et je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus) de nos compagnies respectives, il nous faut réapprendre à diriger ensemble : cela sonne presque comme un oxymore... Sans tomber dans la grosse gadouille pseudo-collective où finalement, il ne se passe plus rien. Le choix de jouer tel ou tel auteur se fait de façon collégiale et démocratique, comme toutes les décisions importantes qui régissent la vie de la troupe (arrivée d'un nouveau membre, approbation du budget annuel...). C'est peut-être ce qui pourra nous sauver du cynisme ambiant et nous éviter de tourner en rond. Une troupe d'acteurs, quand elle est vigilante, sait mieux éviter la routine et la complaisance qu'un metteur en scène seul avec son grand sceptre.

Ce choix de proposer des poètes moins connus est motivé, je crois, par notre peur de tomber dans la facilité. Nous sentons que le public du festival est enthousiaste et bienveillant - enthousiaste parce qu'il croit en la qualité de notre travail, bienveillant parce qu'il voit que essayons de faire trop avec trop peu de moyens (faire trop avec trop peu, cela définit bien notre travail). Nous voulons voir si ce même public nous suit quand nous prenons des risques. Mais prendre des risques ne signifie pas de se transformer tout à coup en apôtre du pessimisme théâtral (ce théâtre qui ne propose ni la vie ni la mort mais... rien). Tu parlais de fête. J'aime beaucoup cette image. Pour la continuer, peut-être essayons-nous simplement de changer le rythme de la musique - de la valse au tango, peut-être ?

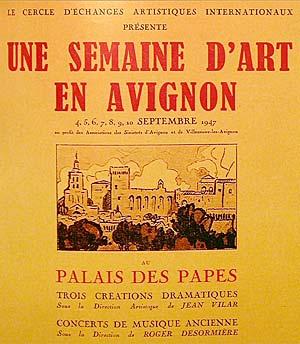

Ce choix d'un répertoire plus moderne se fait aussi dans le plus pur héritage vilarien. Nous construisons une histoire avec notre public dans la durée (encore cette idée de permanence) et cela ne fonctionne que si nous restons fidèles à nous-mêmes et à nous désirs. Et nous désirions rappeler à notre public que ce répertoire réputé plus difficile, plus « sec » est dans la continuité des grands maîtres : Shakespeare, Hugo ou Corneille. Il y a aussi et surtout l'idée chère à Howard Barker que nous défendons : « Ce n'est pas mépriser le public que de lui proposer des œuvres complexes ». Nous croyons que Maeterlinck, Brecht et d'autres sont susceptibles de mobiliser les foules, parce qu'ils sont proposés dans le cadre d'un festival que le public connaît, avec des acteurs qu'il connaît. Nous agrandissons la famille, en quelque sorte.

Pour l'édition 2014, si elle voit le jour (et cela en prend le chemin, à la vue de la générosité des dons du public), deux projets sont à l'étude : Le Soulier de Satin de Paul Claudel, et une double tétralogie shakespearienne, De Richard II à Richard III. Nous voudrions, à l'occasion de ces œuvres fleuves, convoquer le public, comme l'Eglise pouvait le faire au Moyen-Age lors des représentations des mystères religieux. On consacrait alors une journée entière de son temps au théâtre. Je me souviens d'une interview de Maria Casarès où elle imaginait un spectacle répété pendant six mois et représenté une seule fois. D'une certaine manière, nous lui répondons. Ces propositions sont la suite logique - aussi fou que cela puisse paraître - de notre aventure. Faire du théâtre autre chose qu'un objet de consommation culturelle, refaire de la représentation théâtrale une expérience qui marquera la vie des spectateurs.

Le site du NTP : http://festivalntp.com/

Pour soutenir le NTP : http://www.kisskissbankbank.com/nouveau-theatre-populaire--2