Tombé hier au soir dans la bibliothèque sur ce livre, publié en 1968 (!) chez Seghers, écrit par Claude Roy et consacré à Jean Vilar.

Quelques extraits, pris entre les pages 92 et 97 :

« Notre métier ,disait-il [Vilar] en 1952, est empuanti, fût-ce dans les compagnies les plus propres, par des conflits de jalousies sottes, des craintes absurdes. Une jeune fille à qui nous avons confié en trois ans les plus beaux rôles qu’elle ait jamais joués, m’a dit l’autre jour : « Je ne voudrais plus jouer les suivantes. » Ce sont de ces fautes d’amour-propre qu’une compagnie crève. Devant une réaction comme celle-là, une seule solution, celle que j’adopte : remplacer la comédienne ou le comédien. Il est cependant regrettable d’avoir à se séparer d’un jeune artiste au moment même où il commençait à savoir jouer convenablement et parfois très bien. »

C’est beau, n’est-ce pas ?

Qui oserait encore parler ainsi, aujourd’hui ? Dans le théâtre ou ailleurs…

Suit ce commentaire de Claude Roy :

Dans la pratique de Vilar, comme dans la théorie qu’il en tire, dans ses « réflexions après la représentation », on voit que l’idée du théâtre, travail collectif, aventure d’équipe, n’est pas une idée abstraite, ni une banalité répétée du bout des lèvres. Il n’a jamais été de l’espèce des monstres sacrés ou des demi-dieux de la mise en scène. Il déteste le comédien centre du monde, celui qui cherche à se faire valoir plutôt qu’à faire valoir le texte, qui redoute un partenaire brillant ou bon, parce qu’il veut qu’on le voie, et lui seul, l’acteur qui ne tolère que des médiocres à son ombre. Il estime peu le metteur en scène-vedette qui remplace le star system des interprètes par le star system du régisseur, qui repousse dans l’ombre tous ceux qui l’entourent.

Notre vie professionnelle, dit-il, ma vie, est nourrie de la vie d’autrui, de son poids ; des faiblesses de chacun, de ses faux pas. (Et de ses forces, de ses conquêtes, aussi.)

« Oui, dit-il encore, l’artiste qui pense que de lui seul, de sa propre réflexion, dépend son propre style, ne met à jour qu’un style passager, éclatant peut-être, une fois, deux fois, mais qui porte en lui le germe d’un vieillissement rapide. Il n’est pas de métier qui provoque plus aux narcissismes que le nôtre, et où le narcissisme fasse plus de tort. Le métier, ici, n’est pas fait de l’utilisation de certains dons, car il n’est pas de dons qui, avec le temps, ne deviennent aisément habitudes, copie de soi-même, tics, trucs, voire truquage. Le métier, pour nous, au sens le plus pur du mot, doit être fait au contraire de cette réflexion aux aguets qui ne se satisfait jamais de son expérience. C’est un art apparemment facile, pour certains, c’est-à-dire pour ceux qui pensent que lorsque le texte est su, lorsque la première représentation est donnée, tout est terminé. Ce qui est faux… »

Par « régisseur », Vilar désigne le metteur en scène ; par « première représentation », ce que les imbéciles nomment aujourd’hui création.

Une page plus loin, ce qui ne contredit en rien ce que je viens de citer :

En 1961, avant le XV° Festival, Vilar avouait s’interroger encore : « Mais bon dieu ! à quoi donc sert ce petit monstre : la mise en scène ? Pendant dix ans, confiait-il, croyez-moi, je vous prie, j’ai très insidieusement et ouvertement tenté de la supprimer, j’ai tenté de l’assassiner. Comment ? Par quelles armes ?

Eh bien, il en est une au moins que je peux indiquer. Le maniement en est tout simple : rendre une totale liberté à l’acteur dans la recherche de son personnage. Le laisser errer sur scène. Le laisser se grignoter lui-même, se battre les flancs tout seul. Le laisser s’ébrouer dans cette sorte d’Odyssée très personnelle qu’est toujours pour un acteur la recherche de son personnage. La mise en scène au T. N. P. n’est pas régie par un diktat du metteur en scène. »

La suite, par Claude Roy, dont cette comparaison judicieuse (ringarde ?) avec les arts voisins, peinture, architecture :

« Diktat, certainement pas. Mais l’influence de Vilar (metteur en scène quoiqu’il en dise à certains moments) fait penser à ce qu’écrit Novalis dans ses cahiers : On ne fait pas : on fait qu’il puisse se faire. Vilar ne dicte pas au comédien son jeu, une conception du personnage, une diction et une gestuelle. Mais il trace le cadre dans lequel le comédien ne perdra pas de temps à essayer des voies sans issue. Il rend possible et fécond l’usage de cette liberté qu’il revendique pour l’acteur. Il propose à sa troupe une lecture personnelle et préalable de l’œuvre, qui en délimite le champ, en éclaire la ligne de faîte, en articule le mouvement. Il n’agit pas directement, ou le moins possible, sur l’acteur. Mais indirectement, en apportant son intelligence de l’œuvre qui permettra à chaque interprète de prolonger son propre travail. Vilar œuvre comme les maîtres des ateliers de peinture autrefois, auxquels il arrivait de tracer la composition d’ensemble d’un tableau ou d’une fresque, et de laisser à leurs élèves le soin de couvrir la surface déjà construite, de dresser des personnages ici et là, de préciser un paysage, de terminer une draperie. La liberté des élèves ou des acteurs s’accomplira dans la structure générale conçue par le maître d’œuvre. Vilar construit une demeure, mais la laisse habiter par ses comédiens. Il critique et surveille leur travail avec légèreté, sans peser ni durcir. Si ses plans sont justes, harmonieux, précis, la demeure sera habitable et vivante, tout s’accordera avec bonheur.

Vilar aime à dire qu’il laisse tout le monde libre sur son plateau de travail, l’acteur, le peintre, le constructeur, le directeur des éclairages, le musicien. Mais qu’en ce qui concerne l’auteur, ou l’adaptateur, c’est au contraire le domaine des contraintes.

« Ici, avoue-t-il en plaisantant, le metteur en scène du T. N. P. est insupportable. Il est chagrin d’un substantif mal placé. Il fait la moue sur un adverbe. Il grimace sur une phrase très bien écrite et préfère l’autre, lourde, pesante et de syntaxe pas très orthodoxe. Alors que toutes les techniques de la scène jouissent d’une liberté souvent joyeuse, l’auteur, l’adaptateur, le traducteur est contré à tout coup. Et si le metteur en scène et l’auteur se connaissent de longue date et sont « à tu et à toi », alors l’auteur peut être dans une situation positivement intenable. »

Vilar pense que cette exigence fondamentale n’est pas provoquée par le heurt de deux ambitions, de deux volontés créatrices, celle de l’auteur et celle de celui qui va incarner son œuvre. Mais s’il est si exigeant vis-à-vis du texte, c’est que devant le texte il ne se sent pas libre lui-même. « L’œuvre manuscrite, dit-il, est l’alpha et l’oméga de toutes les autres libertés accordées très généreusement… – L’œuvre commande, et à ses obscures contraintes qu’il faut d’abord découvrir, il faut répondre juste. »

Ce repsect essentiel du texte, qui implique l’exigence vis-à-vis de l’auteur, quand c’est un moderne, un contemporain, ou vis-à-vis de l’adaptateur quand c’est d’un auteur étranger qu’il s’agit, explique la liberté (relative) que Vilar laisse à l’acteur. Il sait que s’il a fortement posé, éclairé et fondé l’œuvre, elle commandera à ses interprètes.

« A la vérité, ajoute-t-il, si les artistes et les techniciens sont libres à l’égard du metteur en scène, il y a un moment où l’œuvre commande à son tour. Je veux dire qu’après des essais et certains errements, l’œuvre générale, écrite et représentée, se fait exigeante, devient stricte, réclame de la part des techniciens une solution et non pas dix. Voici qu’elle interdit au peintre, au compositeur, à l’éclairagiste, au constructeur, au comédien, les inventions mirobolantes qui ne prouveraient que leur savoir-faire. »

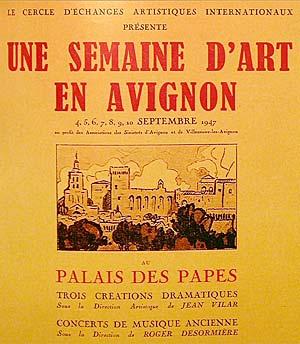

Vilar a inventé en son temps le Festival d’Avignon, le T. N. P. Je gage que le prochain Festival ne sera ni théâtral, ni national, ni populaire.