l'âge d'homme

-

La Bouche pleine de terre, de Branimir Šćepanović

-

Œdipe, de Vladimir Volkoff

Belle pièce précise, concise et poétique que cet Œdipe (1993).

ŒDIPE. – (…) Fondu de bout en bout du même métal, avec des maillons fils qui sont des maillons pères, avec des maillons pères qui sont des maillons fils, sauf le premier et le dernier, car le premier n’aura pas eu de père, et le dernier ne peut avoir de fils sous peine de ne pas être le dernier. C’est enfantin. C’est simple.

Le Chœur qui représente à la fois les enfants de Thèbes et les étoiles a également fonction de jouer du temps ; selon le sens dans lequel il tourne et fait ronde, l’intrigue se déplace vers le futur ou le passé. La pièce peut ainsi commencer par la marche du vieil Œdipe, les yeux crevés, probablement vers Colone, accompagné de sa fille Antigone. Laquelle voit en rêve – le Chœur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre – sa fin, après que ses frères se seront entretués sous les remparts de Thèbes, après qu’elle aura désobéi à Créon et rendu, ou tenté de rendre, à Polynice les honneurs funèbres. Racontant à son père sa vision, celui-ci comprend que la tragédie ne finit pas avec lui, et que la destinée poursuit aussi sa descendance. Et nous voilà revenu, de quelques tours de Chœur dans l’autre sens, à la rencontre d’Œdipe et de la reine Jocaste qu’il ignore être sa mère, après qu’il a tué son père, qu’il ignorait être son père, et vaincu le Sphinx, qui, ici, n’est point un sphinx ou l’idée mythologique qu’on s’en fait, mais la Chienne-Chantante, ordinateur femelle et qui règne sur Thèbes, s’étant soumis jusqu’au roi, Laïos, qu’Œdipe, donc, vient de tuer en légitime-défense… parce que celui-ci refusait qu’Œdipe affrontât la Chienne-Chantante.

L’affrontement d’Œdipe et de la Chienne-Chantante – car elle chante réellement, et de la variété ! – est évidemment le sommet de la pièce. Les trois énigmes sont très bien amenées, commençant par une inversion discrète dans la plus connue, celle des trois âges de la vie et du nombre de pattes, puis poursuivant par deux questions réellement complexes qu’Œdipe déchiffre, décrypte et résout magnifiquement (je n’en dirai pas plus). Vaincue, la Chienne-Chantante explose. Thèbes est libérée, Œdipe enfin peut épouser Jocaste.

Mais la pièce ici bascule et change ; les vivants et les morts peuvent se parler, à témoin cet extrait de dialogue entre Laïos et Antigone, qui ne se connurent pas pourtant (dans la pièce de Volkoff, c’est la Chienne-Chantante qui, déjà, avait annoncé à Laïos et Jocaste, que leur fils tuerait son père et épouserait sa mère) :

LE CHŒUR. – Tu as cru que la Chienne-Chantante édictait un oracle infaillible ?

LAÏOS. – J’ai cru.

LE CHŒUR. – Et pourtant tu as cru aussi que tu le ferais avorter ?

LAÏOS. – J’ai espéré.

LE CHŒUR. – Le père meurt, le fils vit. Le fils à son tour devient père et meurt. Il est interdit d’attenter aux gréements agencés par les dieux.

ANTIGONE. – Grand-père, ne touchez pas à ce petit

Enfant. Je dois l’avoir pour père un jour.

La pièce est une très tendre réflexion au milieu des carnages, sur ce qu’est un père, sur ce qu’est un fils ; sur ce qu’est un homme. Elle ne s’épargne pas de poser la question des dieux, et de Dieu, ni de jumeler le destin à la machine (au nom d'animal festif). Et ce tout est rythmé, plus que rythmé, « monté » par ce Chœur représentant à la fois les enfants de Thèbes et les étoiles.

Ce Chœur qui dit, dans sa première intervention :

LE CHŒUR. – Nous sommes les étoiles du ciel et nous sommes les enfants de Thèbes.

Il n’est pas interdit d’être l’un et l’autre.

Nous sommes les enfants déjà nés et ceux qui attendent de naître,

nous sommes aussi les étoiles sans destin.

Au ciel, nous tournons lentement autour de la ville de Thèbes ;

sur terre, nous grouillons dans ses ruelles tortueuses.

Et clôt ainsi la pièce :

LE CHŒUR. – Nous, les étoiles, nous allons rentamer notre ronde ordinaire et attendre la fin du monde en dansant sur la tête des hommes.

Très bien construite, la pièce est également très bien écrite. Les décasyllabes et les vers libres alternent avec la prose, et le tout trouve son unité dans la justesse d’emploi de chacun de ces modes, non moins que dans l’indication de l’auteur ouvrant le livre : « Note sur la diction. La diction doit être celle de la prose soignée. Sauf cas particuliers, la synérèse sera préférée à la diérèse et les e en fin de mot ne se prononceront pas. »

-

Lettre au Cardinal Fornari, par Juan Donoso Cortès

Ce petit livre est tellement passionnant, instructif, et visionnaire, qu’il serait tentant de le citer tout entier… On se le procurera donc aux éditions L’Age d’Homme, collection Le bruit du Temps, s’il n’est pas épuisé. L’Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, seule autre œuvre publiée en français du penseur espagnol peut être trouvé aux confidentielles éditions Dominique Martin Morin. Juan Donoso Cortès est né en 1809 à Valle de la Serena et mort en 1853 à Paris. Sa lettre au Cardinal Fornari, est de 1852. Son propos est celui-ci : « Parmi les erreurs contemporaines, il n’en est aucune qui ne se ramène à une hérésie ; et parmi les hérésies contemporaines, aucune qui ne se ramène à une hérésie plus ancienne, de longtemps condamnée par l’Eglise. »

Ce petit livre est tellement passionnant, instructif, et visionnaire, qu’il serait tentant de le citer tout entier… On se le procurera donc aux éditions L’Age d’Homme, collection Le bruit du Temps, s’il n’est pas épuisé. L’Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, seule autre œuvre publiée en français du penseur espagnol peut être trouvé aux confidentielles éditions Dominique Martin Morin. Juan Donoso Cortès est né en 1809 à Valle de la Serena et mort en 1853 à Paris. Sa lettre au Cardinal Fornari, est de 1852. Son propos est celui-ci : « Parmi les erreurs contemporaines, il n’en est aucune qui ne se ramène à une hérésie ; et parmi les hérésies contemporaines, aucune qui ne se ramène à une hérésie plus ancienne, de longtemps condamnée par l’Eglise. »Après avoir considéré les principales erreurs de ce temps, et démontré dûment que toutes tiraient leur origine de quelque erreur religieuse, j’estime non seulement opportun, mais aussi nécessaire de descendre à certaines applications qui montreront encore plus clairement la dépendance dans laquelle se trouvent toutes les erreurs politiques et sociales vis-à-vis des erreurs religieuses. Il me semble, par exemple, ne faire aucun doute que tout ce qui affecte le gouvernement de Dieu sur l’homme affecte de même et dans la même mesure les Gouvernements qui régissent les sociétés civiles. La première erreur religieuse de ces derniers temps a été le principe de l’indépendance et de la souveraineté de la raison humaine. A une telle erreur dans l’ordre religieux correspond dans l’ordre politique celle qui consiste à affirmer la souveraineté de l’intelligence ; de là que la souveraineté de l’intelligence soit devenue le fondement universel du Droit public dans les sociétés ébranlées par les premières révolutions. C’est d’où sont nées les Monarchies parlementaires, avec leur cens électoral, leur division des Pouvoirs, leur presse libre et leur tribune inviolable.

La deuxième erreur concerne la volonté ; sur le plan religieux, elle consiste à affirmer que la volonté, étant droite par nature, n’a nul besoin pour incliner au bien de l’appel ni de l’impulsion de la grâce. A cette erreur dans l’ordre religieux correspond dans l’ordre politique celle qui consiste à affirmer que, puisque toute volonté est droite, on ne doit prétendre en diriger aucune, mais bien les laisser toutes diriger. C’est sur ce principe que se fonde le suffrage universel, de lui que tire son origine le système républicain.

La troisième erreur a trait aux appétits ; sur le plan religieux, elle consiste à affirmer que, compte tenu de l’immaculée conception de l’homme, les appétits de ce dernier sont excellents. A cette erreur dans l’ordre religieux correspond celle qui consiste à affirmer que les Gouvernements, quels qu’ils soient, doivent être tous ordonnés à une seule fin : la satisfaction de toutes les concupiscences. C’est sur ce principe que reposent tous les systèmes socialistes et démagogiques qui se battent aujourd’hui pour la domination et qui un jour ou l’autre l’obtiendront, pour peu que les choses suivent la pente naturelle sur laquelle elles vont.

Voilà comment la néfaste hérésie qui consiste, d’un côté, à nier le péché originel, et de l’autre, à nier que l’homme ait besoin d’une direction divine, conduit à affirmer en premier lieu, la souveraineté de l’intelligence, puis la souveraineté de la volonté, et, enfin, la souveraineté des passions ; soit trois souverainetés grosses, chacune, de désordre.

-

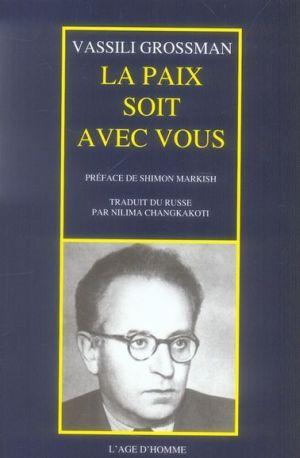

La paix soit avec vous, de Vassili Grossman

Les éditions L’Age d’homme ont réédité en novembre 2007 les notes de voyage en Arménie qui constituent le dernier livre, écrit en 1962, de Vassili Grossman :

La paix soit avec vous.

(Je n’étais pas averti de l’existence de ce livre de l’auteur de Vie et destin.

Le livre était pourtant arrivé chez mon libraire, parfaitement « anonyme » (si je puis dire), rangé bien debout en compagnie d’un paquet d’autres bouquins récents et guère promis à un brillant avenir commercial…

Les gazettes, les journaleux littéraires n’ont pas fait mention, que je sache, de cette réédition (« franchement, qu’est-ce qu’on en a à foutre ? C’était déjà édité en 1989, j’imagine qu’on en a dit du bien à cette époque antédiluvienne… »). Ils avaient effectivement mieux à faire, ces médiocres, avec l’actualité de je ne sais quelle « rentrée littéraire » ; par exemple, encenser Crétin d’école, le dernier machin merdique de Daniel Pennajouir, et lui faire décerner par des collègues en médiocrité le Prix Ducon.

Mais La paix soit avec vous ! Rien que le titre, ça fait ringard, non ? Alabama song, ça fait plus mieux, hein. Salut Bertolt Brecht ! Salut Jim Morrison ! Non, non, vraiment, La paix soit avec vous…

C’est son titre, si évidemment magnifique, n’en déplaise aux tocards, qui m’a mené à lui. – Et avec votre esprit, murmuré-je doucement, à la grande stupéfaction d’un libraire pourtant habitué à mes facéties imbéciles.)

Traducteur qui ne parle ni ne comprend l’arménien de l’écrivain (1) – dont j’ignorais jusqu’au nom – Martirossian, Grossman raconte sa rencontre, selon les moments facile ou difficile, ratée ou réussie, avec la terre, le peuple et les coutumes arméniens.

C’est un livre paisible et magnifique, oscillant entre poème et roman ; aux descriptions magnifiques des villes, paysages et personnes s’opposent parfois la trivialité de la vie, la petitesse physique, les humeurs de l’auteur.

Ainsi (pour prendre un seul exemple) de cette arrivée à Erivan le 3 novembre 1961 où l’auteur, après ce long voyage depuis Moscou, somme toute heureux qu’on ne soit pas venu l’accueillir à la gare, entreprend de visiter seul la ville, la ville où les gens vivent et non les morceaux choisis qu’on expose aux touristes, et découvre l’importance de ces cours intérieures…

« La cour intérieure ! Pas les temples ou les édifices gouvernementaux, pas les gares, ni le théâtre, la salle de concerts ou le palais à trois étages des grands magasins ! Les petites cours intérieures (2). Voilà l’âme, l’intimité d’Erivan… Toits plats, escaliers, petites enfilades de marches, petits corridors et balcons, terrasses de diverses tailles, des platanes, un figuier, de la vigne grimpante, des tables et des bancs : tout cela harmonieusement fondu, emboîté l’un dans l’autre, jaillissant l’un de l’autre… Des dizaines, des centaines de cordes, telles des artères et des fibres nerveuses, relient balcons et galeries. Sur les cordes sèche le linge vaste et bigarré des habitants d’Erivan : les voilà, les draps dans lesquels dorment et font des enfants (2) les hommes et les femmes aux sourcils noirs, les voilà, amples comme des voiles, les soutiens-gorge des mères-héroïnes, les chemisettes des fillettes, les caleçons des vieillards arméniens, les culottes des bébés, les couches, les couvertures d’apparat en dentelle. La cour intérieure ! Organisme vivant de la ville dont on aurait soulevé la peau (toute la vie de l’Orient s’y révèle) (2) : la tendresse et les mouvements de l’intestin (2), les emportements, les liens du sang, la puissance du lien communautaire. Les vieux égrènent leur chapelet, échangent sans hâte des sourires, les enfants polissonnent, les réchauds fument – dans des bassines de cuivre cuit de la confiture de coings et de pêches –, les cuves à lessive se perdent dans la vapeur, des yeux verts de chat guettent des maîtresses de maison en train de plumer une poule. La Turquie, la Perse sont proches. »

Un bref paragraphe plus loin :

« Me voilà en train d’ériger mon Erivan : je broie, je concasse, j’aspire, j’absorbe le tuf rose, le basalte, l’asphalte et le pavé, le verre des vitrines, les monuments en l’honneur d’Abovian, de Chaoumian, Tcharents (3), les visages, le bruit des voix, la vitesse folle des voitures conduites par des conducteurs forcenés. Je vois combien il y a de grands nez, combien de mentons pas rasés, envahis de poils noirs, et je comprends que cela vient de ce qu’il est difficile de raser des barbes de fer (2). »

Deux pages plus loin :

« Moi, en seigneur et créateur, je parcours Erivan, je construis dans mon esprit l’Erivan qui, au dire des Arméniens, compte 2700 ans, la ville que Mongols et Perses ont envahie, celle qui a vu l’arrivée des marchands grecs et l’entrée de l’armée de Paskevitch (4), celle qui il y a encore trois heures n’existait pas.

Et voilà que le créateur, le seigneur tout-puissant, se trouble, commence à jeter autour de lui des regards inquiets… »

Que se passe-t-il ? Quoi donc interrompt soudain l’expérience spirituelle, poétique, quasi-mystique (quoique déjà légèrement ironique, peut-être) de l’auteur ?

Une bête et banale envie de pisser.

Laquelle ne trouve nul lieu où décemment s’assouvir.

Pourquoi ? Parce que les cours intérieures, justement, sont pleine de vie, et donc pleines de gens, et qu’on n’y peut, comme à Moscou, discrètement pisser…

Voilà.

Il est aussi question, bien sûr, du culte de Staline et de l’antisémitisme stalinien – passages du livre qui seront coupés, censurés pendant vingt ans ; il est aussi question du génocide perpétré par les voisins turcs, et de ses séquelles.

Il est question du christianisme arménien et, sous lui (pour ainsi dire), du paganisme archaïque encore perceptible, sinon visible. (Que de censure, là aussi.)

Il est surtout question, en fait, d’un peuple, d’une terre.

La paix soit avec vous est un livre d’une très grande humanité (5).

(1) Je tiens Vassili Grossman pour un modèle d’honnêteté ; aussi m’empresserais-je d’ajouter qu’il ne traduit pas seul le livre en question.

(2) Les italiques ne sont ni de V. Grossman, ni bien sûr de moi ; elles indiquent les coupes qui furent pratiquées dans le texte par la censure soviétique.

(3) Ecrivains arméniens.

(4) Paskevitch (1782-1856), feld-maréchal russe.

(5) Comme je ne suis pas du tout convaincu de mon talent de critique, et que d’autre part je résiste, pour ne pas allonger trop mon texte, à citer des pages entières du livre, j’entreprends ici de recopier intégralement la quatrième de couverture, due au préfacier Shimon Markish (dont je ne sais rien) :

« La paix soit avec vous, l’une des dernières (sinon la dernière) œuvres de Vassili Grossman, est à lire comme le testament d’un écrivain, le bilan de sa vie.

A l’automne 1961, Vassili Grossman, malade, désespéré par la saisie de son dernier roman Vie et destin, accepte de passer un mois et demi en Arménie pour travailler à la mise en forme littéraire d’un roman traduit de l’arménien. Sa tâche accomplie, il entreprend, le 30 décembre 1961, de rédiger ses « impressions arméniennes ».

Prenant le prétexte de « notes de voyage », Vassili Grossman parle ici de ce qui lui tient de plus à cœur : le peuple, les gens « simples » pas si simples que cela, le martyre arménien (et, parallèlement, le martyre juif), la foi, la poésie, l’art.

Impossible, en lisant ce livre, de ne pas songer à Vie et destin. Car tous les thèmes, tous les motifs y ont été puisés. Mais La paix soit avec vous, véritable « poème », est un livre lumineux, empreint de lyrisme et de sérénité. Au soir de sa vie, Vassili Grossman jette sur le monde et lui-même un regard plein de compassion et d’ironie mêlées. La joie l’emporte sur la souffrance, et la foi en la bonté sur l’amertume. Jamais l’auteur n’a montré tant d’abandon, jamais il n’a mis à nu, avec une telle sincérité, son âme et son corps.

Refusant la suppression de certains passages où il évoque l’antisémitisme soviétique, Vassili Grossman ne verra pas la publication de son texte. Celui-ci ne paraîtra qu’après sa mort, en 1965 et 1967, avec, dans les deux cas, les coupures exigées. Il a fallu encore vingt ans pour que la censure soviétique autorise enfin la publication du texte intégral, tel qu’on pourra le lire ici dans sa traduction française. »