Sa représentation du monde et partant, du gouvernement des hommes, ne pouvait que conduire Machiavel a préférer la comédie à la tragédie. La Mandragore (1525) est cette très grande comédie, par laquelle Machiavel a inventé, loin des contraintes plus tard d’un Molière, et bien plus franchement qu’un Ruzzante, non seulement la comédie italienne, mais toute la comédie moderne – aspect trop souvent injustement oublié de son œuvre, ou plutôt, éclipsé par d’autres manifestations, apparemment pus sérieuses, de son génie. Il a laissé très loin derrière lui, quelles qu’aient pu être les vicissitudes et le genre de la représentation initiale d’alors, toute la commedia dell’arte. Ce juriste de Goldoni ne le pourra rejoindre, et difficilement, parce qu’avec considérablement moins d’audace, deux siècles plus tard, que parce que les conditions politiques et sociales ordinaires de son temps seront enfin devenues pleinement machiavéliennes.

Machiavel ne fait preuve d’aucune morale, mais, comme le dit Giono (son préfacier en Pléiade) d’une franchise d’acier. Il utilise dans la pièce des personnages et des institutions de son temps – et par exemple, ce serait une lecture éminemment simpliste de penser que Machiavel, en montrant un prêtre vénal veut attaquer l’Eglise de son temps, ou montrer qu’elle est corrompue : il sait plutôt ce que sont les hommes, et les hommes ne changent pas. Machiavel en sa pièce n’a de dent contre aucune institution, ni de compte à régler avec personne ; il ne les attaque pas ; il montre simplement comment on les peut (et doit ?) manipuler les hommes. Et c’est pour cela que son genre de théâtre devait être la comédie, qui met à jour, donne à voir, ce que cache ordinairement, non sans raison, le monde. Point ici d’héroïsme ni de sainteté.

La franchise de Machiavel tient en elle-même dans le fait de donner à voir ce qui est caché ; elle explique aussi, par ailleurs, nombre de ses insuccès en ces domaines plus sérieux…

La pièce, qui connut du temps de son auteur un assez beau succès, est rien moins qu’un Prince en comédie, la province sinon à conquérir du moins à prendre étant une femme mariée (Lucrezia), et le personnage principal n’étant ni le maître (Callimaco) ni son valet (Siro), encore moins ce benêt de mari bon pour le cocufiage (Messer Nicia), mais l’entremetteur (Ligurio) engagé par le premier, lequel prend sur lui, pour parvenir à ses fins et à celles de son employeur du moment, de corrompre l’autorité s’imposant ou sensée s’imposer à tous, à savoir un homme d’église (Frère Timoteo).

Pour s’attacher ce dernier, Ligurio le teste. Il lui donne d’abord de l’argent, puis, s’inventant un autre employeur, imaginaire celui-là, lui demande de l’aider, grâce à une potion imaginaire, à faire avorter (si !) une jeune fille, bonne à marier, et jusque là laissée au couvent.

« TIMOTEO. – Qu’est-il arrivé ?

LIGURIO. – Il est arrivé, soit par négligence des nonnes, soit par un coup de tête de la jeune fille, qu’elle se trouve aujourd’hui enceinte de quatre mois ; de sorte que si on ne remédie avec prudence à ce malheur, le docteur, les religieuses, la jeune fille, Camillo, toute la maison des Calfucci, vont être déshonorés. Et le docteur fait tant de compte de ce déshonneur qu’il a fait vœu, si l’on parvient à étouffer l’affaire, de donner trois cents ducats pour l’amour de Dieu. »

Cette histoire est évidemment fausse ; elle est un leurre, et si Machiavel peut l’évoquer, c’est précisément parce que la pièce ne la traite pas. Si elle a l’air même plus criminelle que celle qui va suivre (alors que non, et là est le véritable coup de génie de Machiavel), c’est parce qu’il s’agissait de tester le prêtre sans rien lui révéler. Et comme Frère Timoteo a accepté de commettre un tel crime, moins pour sauver tel honneur que plus rien ne différencie de la réputation que pour le pognon, on peut lui révéler la vraie affaire, d’ailleurs symétriquement inverse : procurer un amant (Callimaco) pour une nuit à Lucrezia, femme pour de vrai très dévote, son mari âgé (Messer Nicia, donc) rêvant d’avoir un enfant qu’il ne réussit pas lui-même à lui faire, tout déshonneur devant être évité par le fait que l’amant en question ne survivra pas vingt-quatre heures (ce qui ne pose aucun problème à personne) si la femme boit cette potion de mandragore sensée d’abord la rendre fertile, puisque la première habileté de Callimaco, faux médecin prouvant sa compétence de quelques bribes latines, fut de flatter son cocu à venir, contre la réalité qu’il subodore, en lui faisant croire que c’est Lucrezia et non lui qui est stérile … C’est donc bien cette soi-disant dangereuse mais nécessaire mandragore donnant son titre à la pièce qui fait que le mari, pour avoir un enfant, ne peut qu’accepter d’être « remplacé ». Le mari, évidemment, ignore que c’est le faux médecin même auquel il s’est adressé (Callimaco) – sur les conseils de l’entremetteur Ligurio – qui doit, déguisé en passant qu’on enlèvera et fourrera d’autorité dans le lit de la belle, prendre sa femme.

Frère Timoteo réussira bien à convaincre, grâce à son habileté rhétorique lui permettant de retourner contre elle-même la théologie – quitte à banaliser même l’inceste – et grâce à l’appui de la mère de la jeune femme, la prude et dévote Lucrezia de se donner à un homme, pour une nuit, et dans le but de donner à son mari un enfant :

« Quant à l’action en elle-même, c’est un conte de s’imaginer que ce soit un péché. Qui est-ce qui fait le péché ? c’est la volonté, ce n’est pas le corps ; c’est faire du déplaisir à son mari, vous lui faites plaisir ; c’est se donner du plaisir, vous vous donnez du déplaisir. D’ailleurs, c’est la fin qu’il faut considérer en toutes choses : votre fin, c’est de remplir une place dans la paradis et de contenter votre mari. La Bible dit que les filles de Loth, croyant être restées seules au monde, eurent commerce avec leur père ; et pourtant elles n’ont pas péché : pourquoi ? c’est que leur intention fut bonne. »

Mais tout est bien qui finit bien, quoique pas au sens convenu où tout le monde se réconcilie benoîtement, puisque Callimaco non seulement couche avec Lucrezia, mais au surplus la séduit, quoiqu’il ne soit pas question d’évincer le mari imbécile qui, ignorant toujours l’identité réelle de l’homme prétendument sacrifié à son désir d’enfant, remercie son faux médecin, ce même Callimaco donc qui le fait cocu, en le priant de bien vouloir accepter de venir vivre chez lui. Ce brave citoyen de Messer Nicia, qui se croit toujours plus malin et savant qu’il ne l’est réellement, est donc cocu mais, ignorant l’être, il est aussi très content ; il ne saura peut-être jamais que son désir d’avoir à tout prix un enfant l’a conduit en réalité à offrir chaque nuit sa femme à un autre. Quant à Lucrezia, sauvant les apparences sociales, elle réservera les désagréments d’un ménage à son mari et leurs plaisirs à son amant implanté à demeure. Nul doute qu’elle aura de son amant nombre d’enfants ; ils porteront certes formellement le nom du mari et ne seront pas ses fils, mais il paiera leur éducation, que ne manquera pas, peut-être, de biaiser ce machiavélien amant vivant lui aussi sur le dos du mari, etc…

En somme, la victoire de Callimaco (et de son éminence grise Ligurio) demeure secrète : de sorte que la fausse victime sacrifiée est en réalité le vrai vainqueur.

Frère Timoteo, représentant de l’autorité morale la plus haute, est content lui aussi : il aura l’argent pour des aumônes dont on devine déjà qu’il ne les distribuera pas…

Il ne s’est officiellement rien passé. La substitution, pourtant, a eu lieu. C’est beaucoup plus qu’un simple adultère. La dévote Lucrezia est conquise ; elle se donne en ces termes :

« Puisque ta malice, la sottise de mon mari, la simplicité de ma mère et la perversité de mon confesseur m’ont induite à faire ce que je n’eusse jamais fait de moi-même, je veux penser que c’est l’effet d’une céleste prédestination qui a voulu que tout fût ainsi, et je n’ai point la présomption de refuser ce que le ciel veut que j’accepte. Je te considère donc désormais comme mon seigneur, mon maître, mon guide. Sois mon père, mon défenseur, mon unique félicité, car je t’aime ; et ce que mon mari a voulu pour une nuit, moi maintenant je veux qu’il l’ait toujours. »

Malice, sottise, simplicité, perversité. Tout est là.

Les applications politiques contemporaines de cela crèvent les yeux. Le représentant de l’Eglise pourrait évidemment être aujourd’hui celui de l’Etat (et il est tout de même extraordinaire que Machiavel pressente en 1525 que qui accepte l’avortement ne pourra bientôt pas refuser la substitution…), capable de retourner contre la république son propre discours même ; quant à ce « sympathique » tartufe de Callimaco, conquérant et, mieux, convertissant à ses vues, avec d’autant plus de facilité qu’elle était initialement plus réfractaire à la chose, cette quelconque Marianne de Lucrezia, il me fait plutôt penser à celui de Molière qu’un metteur en scène aussi talentueux et bien-pensant qu’Ariane Mnouchkine avait tout de même eu le courage, il y a dix ans, d’habiller en intégriste islamiste… La mandragore, quant à elle, n’est au fond rien de réel : elle n’est que le discours permettant d’opérer la substitution. Mais la question fondamentale demeure toujours de savoir transposer avec justesse cet homme des affaires interlopes, éminemment machiavélien et masqué, qu’est Ligurio. Le vrai problème est là.

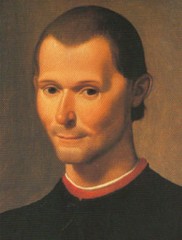

La Mandragore, de Nicolas Machiavel, 1525, traduction de D’Avenel, 1837, in Œuvres Complètes, éditions Gallimard, collection de la Pléiade, 1952.

(Article initialement publié sur Ring)

Commentaires

J'aime bien la lecture non partisane, et donc intelligente, que vous faites de cette pièce de Machiavel, que je ne connais pas. Giono, dites vous, dans la Pléiade ? Je note cela dans mes tablettes. J'aime bien aussi votre remarque sur Mnouchkine. Tartuffe est à présent au Collège de France. Talentueux et bien pensant. On ne peut mieux dire. Si. Rajouter peut-être que la nouille chinoise vieillit mal quand elle est trop tôt saucée.

Très cher ami,

Apprendre grâce à vous que Machiavel avait écrit cette pièce ouvre des perspectives bien intéressantes. Je m'autorise l'association suivante avec l'espace politique comme SCENE et le pouvoir comme POU(R)VOIR : Machiavel est le penseur du nouvel espace politique qui se forme avec l'invention de la perspective. L'espace de la ville est alors conçu comme une IMAGE, comme CHOSE A VOIR : la ville entre en sa totalité dans l'ordre de la scène, et ceci avec d'autant plus d'évidence qu'une des pratiques les plus ordinaires de perspective concernait les représentations urbaines pour les décors de théâtre (cf. Damish) . C'est alors que s'impose l'espace scénique du spectateur plutôt que l'espace tactile, discontinu, mobile, senti, de l'habitant. Or, c'est selon une telle POLITIQUE DE LA PERSPECTIVE que se constitue la position du sujet percevant, ce Moi souverain et législateur que fait advenir cette "Modernité", mais aussi que se forme la figure du Prince dans un espace public compris dès lors comme SCENE DE SON AUTORITE. Cela veut dire - enfin je crois - que cette autorité ne lui vient plus - ou plus d'abord - de son statut (dynastique ou religieux) : elle est construite, conquise et imposée par la position scénique qui lui assure un VOIR privilégié dans le moment où il s'offre à être vu selon l'angle calculé - une scène.

Autrement dit, on n'a plus affaire à l'espace des Anciens organisé pour le débat citoyen - l'agora et l'échange des paroles - mais à un espace construit pour que la question de visibilité optimale coïncide avec celle de la maîtrise souhaitée - construction des regards.

Alors, que Machiavel ait écrit une telle pièce...