Si c’est la culture théâtrale qui te charme, nous avons assez d’ouvrages, de poèmes, assez de pensées, assez de pièces instrumentées, assez de chants. Et ce ne sont pas des inventions, mais la vérité, ni des intrigues, mais la simplicité même.

Tertullien, Des spectacles (XXIX, 4), traduction Marie Turcan, éditions du Cerf, 1986

Suite du texte sur le Saint Genest de Rotrou.

I

Comment fait-on retour, finalement, du théâtre dans le théâtre, au théâtre tout simplement ? Eh bien, en parlant.

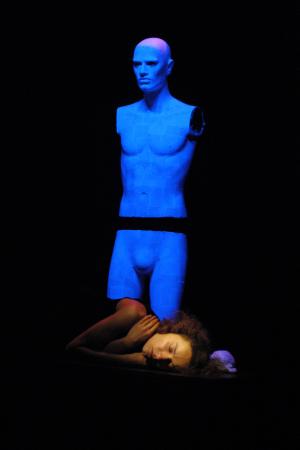

A l’acte IV, scène 4, Genest joue l’acte III du martyre d’Adrien. Anthisme (joué par l’acteur Lentule) s’apprête à baptiser ce dernier. C’est donc au moment de jouer le baptême d’Adrien que Genest interrompt son rôle et annonce sa propre conversion.

ADRIEN. – Mes vœux arriveront à leur comble suprême,

Si, lavant mes péchés de l’eau du saint baptême,

Tu m’enrôles au rang de tant d’heureux soldats

Qui sous même étendard ont rendu des combats.

Confirme, cher Anthisme, avec cette eau sacrée

Par qui presque en tous lieux la croix est arborée,

En ce fragile sein le projet glorieux

De combattre la terre et conquérir les cieux.

ANTHISME. – Sans besoin, Adrien, de cette eau salutaire,

Ton sang t’imprimera ce sacré caractère :

Conserve seulement une invincible foi,

Et, combattant pour Dieu, Dieu combattra pour toi.

GENEST, après avoir rêvé quelque temps. –

Ah ! Lentule ! en l’ardeur dont mon âme est pressée,

Il faut lever le masque et t’ouvrir ma pensée :

Le Dieu que j’ai haï m’inspire son amour ;

Adrien a parlé, Genest parle à son tour.

Ce n’est plus Adrien, c’est Genest qui respire

La grâce du baptême et l’honneur du martyre ;

Mais Christ n’a point commis à vos profanes mains

Ce sceau mystérieux dont il marque ses saints.

(Regardant au ciel, d’où l’on jette quelques flammes.)

Un ministre céleste, avec une eau sacrée,

Pour laver mes forfaits fend la voûte azurée ;

Sa clarté m’environne, et l’air de toutes parts

Résonne de concerts, et brille à mes regards.

Descends, céleste acteur ; tu m’attends, tu m’appelles.

Attends, mon zèle ardent me fournira des ailes ;

Du Dieu qui t’a commis dépars-moi les bontés.

(Il monte deux ou trois marches et passe derrière la tapisserie.)

MARCELLE, qui représentait Natalie. –

Ma réplique a manqué ; ces vers sont ajoutés.

Les choses sont si proches que Genest lui-même est obligé de préciser qu’il parle désormais en son nom et non plus pour son personnage ; malgré cela, ses camarades de jeu pensent à un problème de réplique et les spectateurs, Maximin et Dioclétien notamment, ne comprennent pas immédiatement qu’ils vont devoir à leur tour intervenir et faire mourir Genest comme l’un d’entre eux, Maximin, dans la réalité, avait fait mourir Adrien.

Après qu’un ange invisible à tous et muet l’aura baptisé – seconde intervention surnaturelle et invisible, la première étant une voix –, Genest reviendra s’expliquer devant son empereur (il semble davantage s’adresser à Dioclétien qu’à Maximin), acte IV, scène 6 :

GENEST. – Excuse-les, Seigneur, la faute en est à moi ;

Mon salut dépend de cet illustre crime.

Ce n’est plus Adrien, c’est Genest qui s’exprime ;

Ce n’est plus un jeu, mais une vérité

Où par mon action je suis représenté,

Où moi-même, l’objet et l’acteur de moi-même,

Purgé de mes forfaits par l’eau du saint baptême,

Qu’une céleste main m’a daigné conférer,

Je professe une loi que je dois déclarer.

(…)

Voilà.

Genest est sorti du théâtre.

Et la pièce première, amorcée en l’acte I, se poursuit.

Cette sortie du théâtre se fait au théâtre.

Cette apologie de la sortie du théâtre pose question.

II

A la fin du XIX° siècle, Léonce Person avait parfaitement identifié les sources du Saint Genest de Rotrou : Il y avait donc Lope de Vega et le père jésuite Cellot avec son théâtre martyrologique en latin.

Mais un texte récent, paru dans la revue XVII° siècle, amène d’autres lumières (1): Toute la conception de l’œuvre, à distinguer ici des inspirations quant à au récit, est empruntée très fidèlement au Des spectacles de Tertullien (2).

Mais un texte récent, paru dans la revue XVII° siècle, amène d’autres lumières (1): Toute la conception de l’œuvre, à distinguer ici des inspirations quant à au récit, est empruntée très fidèlement au Des spectacles de Tertullien (2).

Lequel texte de Tertullien condamne les spectacles. Suffisamment bien pour qu’il ait servi de référence, avec quelques passages de saint Augustin, dans la longue querelle qui opposa l’Eglise catholique au théâtre. Bossuet, contemporain de Rotrou, y fait encore référence.

III

Sans doute faut-il un grand amour du théâtre, et non moins une méfiance immense envers sa représentation, pour faire de la plus ferme des condamnations des spectacles le moteur même de sa pièce, laquelle d’ailleurs ne se prive guère de faire rimer théâtre et idolâtre.

Le contexte sans doute n’y est pas pour rien.

L’immense Polyeucte martyre, de son ami et disciple Corneille vient de connaître un vif succès. Le théâtre est soumis aux règles grecques d’Aristote (3) – sans lequel saint Thomas d’Aquin peut-être n’eût pas été l’immense théologien qu’il fut – c’est-à-dire aux règles de la mimésis. Le monde dans lequel vit Rotrou, et Rotrou lui-même, sont fermement chrétiens.

Le théâtre, peut-être, en le gardant extrêmement de toutes dérives païennes, peut être chrétien.

C’est-à-dire un théâtre de « l’Imitation de Notre Seigneur Jésus-Christ » (4). Le texte attribué à Thomas a Kempis alors est en vogue, Corneille le traduira.

IV.

Cela me semble poser la question du public.

Pourquoi Maximin, pour célébrer ses noces, veut-il voir représentée la mort d’Adrien, qu’il a lui-même ordonnée ? Parce qu’en ces temps païens, l’assassinat d’Adrien est à sa gloire, la culpabilité de celui-ci ne faisant pas de doute.

Pourquoi la mort de Genest doit-elle être, au moins en théorie, au spectateur du XVII° siècle un objet d’imitation ? Sinon parce que le spectateur est invité à imiter saint Genest, lequel imite saint Adrien, lequel imite le Christ (5).

(1) Ce texte, disponible sur internet, ne donne pas, malheureusement, le nom de son auteur.

(2) Je donne ici un extrait de la présentation de l’éditeur : « Comme le Romain lui-même, le Carthaginois romanisé de l'époque sévèrienne passait plus de deux cents jours par an au spectacle. Tueries, violences, Grand-Guignol et pornographie étaient son pain quotidien. C'est pour l'arracher aux combats de gladiateurs, à l'obscénité du théâtre et à l'entraînement des passions que Tertullien compose le traité sur Les spectacles qui influencera tous les contempteurs du théâtre jusqu'à Bossuet inclus. »

(3) Le théâtre français du XVII°, par là, est beaucoup plus grec que le théâtre élisabéthain, lequel doit son déluge de violences à l’immense Sénèque.

(4) Voir la première note de Theatrum Mundi : Parole n’a parolé.

(5) Question subsidiaire : Qu’est-il intéressant aujourd’hui de représenter ?